|

|

|

著作 |

关于《上海博物馆藏楹联》

|

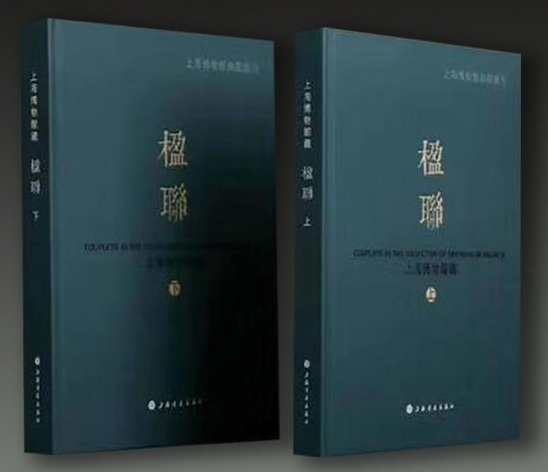

2020年4月,“上海博物馆典藏丛刊”之《上海博物馆藏楹联》由上海书画出版社出版,上海博物馆编著,全二册。刘一闻担纲编撰,书中收入刘一闻撰两篇“上海博物馆藏楹联述要”,分别为《从楹联艺术看清代书法》和《从上海博物馆藏楹联看清代书法演变之迹》,置于上下篇之首,总共5万多字。刘一闻关注此专题已20多年。

一、本馆藏联总数约454件,其中,因尺幅缺损、书迹优劣及真伪之别等因素,遴选出289件编为上下二册。上册收入144件,下册收入145件。 二、入编作品之时代界定,作者生年上为1592年(明万曆壬辰),下至1881年(清光绪辛巳),此间总289年。 三、编次按作者生卒年份为时间顺序。如生年相同,则以卒年分先后。 四、同一书家作品,通常以明确纪年为时序依据,其余则以创作特征抉择所属。

五、所有书作皆附作者小传事迹及自用印鉴(限于版面安排,印鉴皆未能保持原寸),以悉备读者检索和研究之需。 【书评】

博取而专精 孙海鹏

上海博物馆研究员、书法篆刻家刘一闻主编的《上海博物馆藏楹联》近日由上海书画出版社出版。翻阅皇皇两巨册楹联专辑,如行山阴道中,山川相映,应接不暇。 上海博物馆是国内外知名的博物馆之一,拥有丰富的馆藏,尤以青铜器、陶瓷、书画等门类为专长。诚如馆长杨志刚所言:“上海博物馆的典藏,得之于中华大地及其绵长历史的丰厚馈赠。”这一总结性论断将上海博物馆的学术定位置于中国历史文化的长河之中,并使之成为其重要的组成部分,从而彰显出上海博物馆独特的学术地位。如此说来,作为上海博物馆的研究员、又是书法篆刻家的刘一闻,所承担的是极为光荣且具有沉重使命感的学术任务。翻阅这部由他担纲主编的楹联专辑,会比较全面地认知刘一闻在上海博物馆中无可替代的学术地位,清晰地感受他在书法美学方面的独特视角,还可以体会他在书法理论以及当代书法创作实践等方面的自我表达。

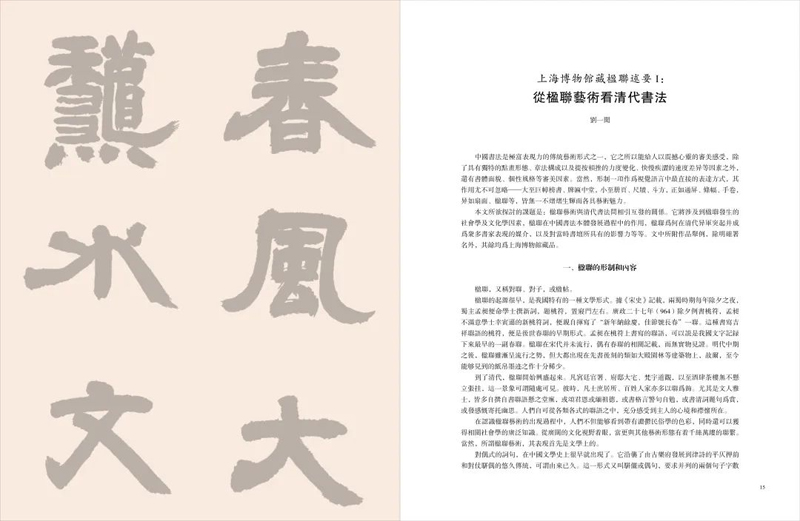

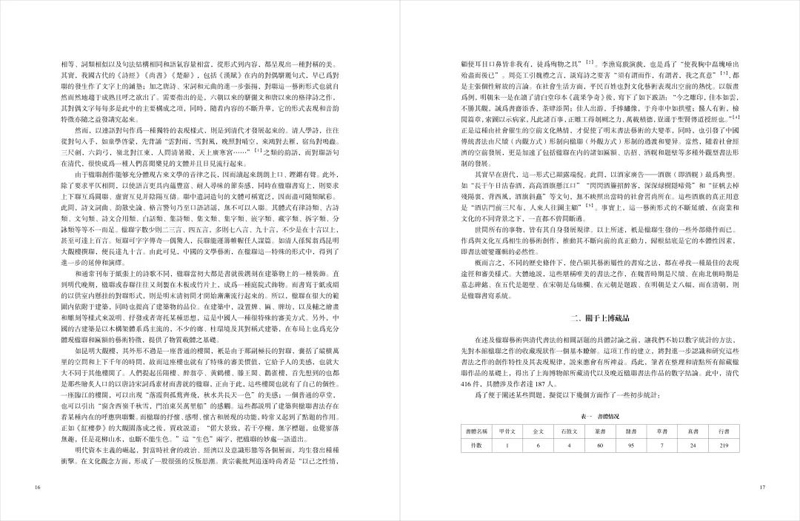

一只手断“真伪”,另一只手定“优劣”,编辑楹联专辑遴选的博取而专精之难,可见一斑 刘一闻在《上海博物馆藏楹联述要Ⅰ:从楹联艺术看清代书法》一文中说“笔者在整理和清点所有馆藏楹联作品的基础上,得出了上海博物馆所藏清代以及晚近楹联书法作品的数字结论。此中,清代416件,具体涉及作者达187人”。刘一闻在接受《上海书评》郑诗亮所做的访谈中曾言:“我把整个上博所藏楹联,凡是有底卡的,都捋了一遍,共有454件,但最终收入《上海博物馆藏楹联》一书的只有289件。”所选入的楹联书者出生年代自16世纪末期的王时敏至19世纪末期的任堇,自明末开始,历经清代至民国,年代跨度将近三百年之久。通过上述数据可以看出,刘一闻在为数众多的馆藏楹联中的取舍之难。他坚持去伪存真、去芜存精的标准,从中可以看出刘一闻是如何遵循博取而专精的原则进行整理研究的。 对文献资料的甄别使用是学术研究极为重要的组成部分,不惟能够看出文献使用者的基本素养,亦可以考察其学术水平。对于馆藏楹联的遴选原则,刘一闻在凡例中指出了“因尺幅缺损、书迹优劣及真伪之别等因素”。“尺幅缺损”是楹联的客观保存情况,而“书迹优劣及真伪之别”则是对馆藏楹联的“优劣”和“真伪”两个重要因素的主观考察。“优劣”指的是按照编者的审美标准去衡量楹联的书写水平,“真伪”则是要鉴定真假问题。作为专辑“遴选者”的刘一闻对馆藏楹联需要一只手断“真伪”,另一只手定“优劣”,编辑楹联专辑遴选的博取而专精之难,由此可见一斑。一流的书法家并不意味着他所有的作品都是一流的,同样水平的楹联作品如何优中选优地选入专辑,既能够给专业研究者提供一流的文献资料,也要将中国书法之美的艺术感受传输给普通读者,这对于刘一闻来说都是必须面临的挑战。选本之难在于“选”,“选”与“全”的区别不仅在于体量,更在于质量。宋代王应麟《困学纪闻》中有“盖选学自称一家”之语,此论是专指《昭明文选》而言,《昭明文选》开辟了中国文学的“选学”体例,貌似简单的“选”,其实菩提叶上画山水,咫尺之地,要绘制出千里江山,这无异于难上加难,由此足见作为主编的刘一闻精博深厚的学术驾驭能力。 《上海博物馆藏楹联》中收录吴昌硕7件,伊秉绶、何绍基、赵之谦各收录6件,王文治、邓石如、吴熙载、李叔同各收录5件。从中看出,刘一闻并不是单一地选取某一个书法流派或者书写风格楹联作品,他一直秉持“博取”的包容态度。既然是楹联书法精品,当用经典的态度对待,自然就会呈现出“专精”的效果。值得注意的是,刘一闻还选取了并不为书法史界所熟悉的人物,例如作为经学家的钱大昕、戴震、王引之,作为明末遗民的李实、查继佐、方以智,作为藏书家的何焯、孔继涑,作为金石学家的毕沅、赵魏、张廷济,作为诗人词人的黎简、蒋士铨、张惠言等。这些人名大多出现在经学、史学、文献学、金石学、诗词学等专门研究领域,所谓学术之名隆于书名者,指的大抵是这一类名士学人,他们工于书,而书名不显,在世之时,不甚追求书名,寄希望于以学术之名存于后世。刘一闻用敏锐的学术视角审视这批学人楹联墨迹的稀有性,为后来研究者提供了第一手的珍贵文献。尤其值得一提的是明末遗民方以智的行书七言楹联,多重身份叠加的方以智成为中国当代哲学界研究的重要对象之一,但方氏墨迹极其稀见。另外还有龚自珍之子龚橙的隶书五言联,今人咸知龚自珍之名,龚橙的学识并不在其父之下,诗词文章、金石书画皆闻于一时,且富藏书,手校善本,日不释手。龚橙为人狂放不羁,身后家藏书画、善本、金石拓片消亡殆尽,墨迹极少流传。女书家则选取了曹贞秀的楷书七言联,以使女书家之名不至于泯没于史册。“左书”向来不被列入书法主流,刘一闻并未因“左书”非主流化而有所舍弃,他根据“专精”的标准选入了高凤翰隶书左笔十言联,钱砧篆书左笔八言联。乾隆时期画家张敔书名不盛,而选其左笔七言联。这三件“左书”楹联作品的入选,体现出刘一闻在取“左书”之别调的同时,又兼顾时代书风的审美标准。 张之洞曾经说过:“不知选注之用者,不得为选学。”这句话也是在论述《昭明文选》注解之难,借此言亦可感知刘一闻在编撰本书时遴选楹联之难,也正是严格遵循博取而专精的标准,刘一闻在《上海博物馆藏楹联》一书中成功地诠释了自己的书法美学理念。

艺术的努力绝对不能江湖化,要在文化追求、学术规范和艺术准则等要素的支撑下进行真实表达 作为书法篆刻家的刘一闻,其书法篆刻实践已经长达半个多世纪,在时代书风的激流中,刘一闻始终保持着清醒且独立的审美意识,也一直以“素以绚兮”的冲和峻峭、恬淡自然的书风坚守着海派书法风骨。 熟悉刘一闻的人都知道,他一直钟爱以楹联的方式进行书法创作。1997年出版《刘一闻楹联书法》,2004年出版《对联10讲》,2005年出版《一闻百联》,2016年在秦皇岛举办“书对话联——刘一闻、鲍贤伦学术对话暨楹联书法展”,2019年举办由70件楹联组成的“金石同寿——刘一闻楹联书法展”,2020年出版《上海博物馆藏楹联》。在二十多年间,楹联一直是刘一闻最为关注的书法创作模式之一,他始终认为:“楹联书法艺术本身就是一种很好的展示模式,或者说是一种有趣的已和其他因素紧密融合的传媒方式,故而,一个书家要想不断实践创作门类和扩大艺术影响,是决不会轻易放弃楹联书写这个特殊表现类式的。”刘一闻同时强调:“在书写方式上往往具有既追随传统路径,同时又显现鲜明个人性格和别样才情的一面。”由此,刘一闻很清晰地表达了自己不但钟爱楹联书法创作,而且对楹联这一历久弥新的形式有着与时俱进的自我审美要求,一直强调楹联文化内涵与书法艺术表现形式的中和之美。 刘一闻在《上海博物馆藏楹联述要Ⅱ:从上海博物馆藏楹联看清代书法演变之迹》一文中,以楹联书法为载体梳理了清代书法的地域特征、流派风格以及创作特点等问题,与此同时,还在碑学与帖学关系等传统概念范畴之内,深入探讨楹联书法的美学表达,包括字体、章法、内涵、审美等要素的自然融合,以及笔划、墨色、印章等要素的主观呈现。刘一闻始终保持着包容接纳的书学表达态度,既不片面崇碑,亦不主观佞帖,秉持兼容并蓄,物化为我。 2018年,年近七旬的刘一闻临摹了《礼器碑》《鲜于璜碑》等汉碑名品,在准确把握线条笔划的前提下,刘一闻要传达汉碑书法所特有的体式、风骨与气质,恰到好处的方圆构成,看似荒率实则匠心独具的提按顿挫,在书写过程中通过自然情绪流露出的轻重快慢对比等审美问题的综合表述,都是刘一闻独特的审美表达。刘一闻一直强调创作经验,这是从“术”的层面体验书法之美,与此同时,他更强调认识高度,这是从“道”的角度体悟书法之美。术道结合,其目的在于彻悟书法之道的真谛。由此可见,刘一闻坚持不懈的书法审美追求和创作实践体系是在其对传统书法古典之美的诠释过程中愈发完善起来的。 《上海博物馆藏楹联》中收录金农4件、伊秉绶6件作品,金农的楹联作品都是隶书,伊秉绶的楹联作品中隶书占了4件,行书2件。刘一闻认为“金氏的漆书书法,是对古来汉碑书法艺术的继承发扬和再创造”,“无论用笔、结字、布势均有独到之功,亦古亦新,妙不可言”。熟悉刘一闻书风的人可以感受到其对古与新、神与形、拙与秀等书法美学要素的深入反思,在恪守传统的基础之上进行再提升、再创作,他崇尚古风之中的含蓄高冷之气,既不简单复古,更不随意泥古。刘一闻一直追求传统书法的内涵,同时,他还思考书法的现代化走向问题,这一推陈出新、崇古尚新的理念始终贯穿在刘一闻的书法审美与实践中。刘一闻对待金农的书风也是如此,取其神,不是简单照搬金农用笔、结字、布势之法,而是撷取金农高古峻朗之气韵,将之融入自己的笔墨之中,得之在韵致,取法在不偏不倚的临界点上,这必须要具备再创造的精神境界和书写本领才能自由应对。刘一闻对伊秉绶的评价则赞誉有加,“尤值得一说的是,几乎在伊氏的所有书作上,人们都能睹得其不趋时尚的署款类式,此中每每映现的具有唱和之美的布置入妙,最令人叹服。在署款上,伊氏独擅其能地时而行楷时而篆隶,间或避让间或穿插,犹径行阡陌的与联帖主体既经纬有别又合而无隙,更犹云蒸霞蔚式的五彩斑斓。这一行款手段,即便在整个清代也鲜见其匹”。在很多场合,刘一闻都很直白地表达自己对伊秉绶书风的崇尚之情,伊秉绶的书法面目是厚重的,这一厚重之风似乎和刘一闻书法创作审美取向有所不同。实则不然,刘一闻对伊秉绶给予了真切中肯的理性评价,他正是从伊秉绶的厚重之中看到了其“不趋时尚”的独立艺术人格和自家面目的表现手段,这和书法表象并无太直接的关联,而是深入其风骨的理解与阐释。数年以来,刘一闻的书法篆刻艺术观点的基本内容之一就是艺术的努力绝对不能江湖化,要在文化追求、学术规范和艺术准则等要素的支撑下进行真实表达。 《上海博物馆藏楹联》一书中选入了大量印人楹联作品,包括“西泠八家”中的蒋仁、黄易、奚冈、陈鸿寿、赵之琛等人,又如吴熙载、邓石如、巴慰祖、胡震、徐三庚、赵之谦、吴昌硕、黄士陵、齐白石、黄宾虹、罗振玉、陈衡恪、李叔同等人作品。如此数量印人楹联作品的选入,可将之视为一部精华版清代篆刻简史,在呈现印人文献的同时,也展现出一道独特的印人楹联书法风景线,而且入选作品中多数为篆书楹联,使得阅读者能够通过作品看到印人们的才学禀赋,并从中有所启迪,这就是刘一闻在遴选馆藏楹联过程中既要彰显印人书法格调之美,又强调篆刻要追求“印从书出”“印外求印”的创作高境。印人以篆刻名于世,其书法自有一家之面目。作为篆刻家的刘一闻深谙书印同源之道,他一直强调篆刻家务必要做到铁笔刃利,临池不辍,相辅相成,切忌“刀笔相背,不合矩度”。“印从书出”是将书法与篆刻联系在一起的重要纽带,篆刻家一定要工于书,要以篆书为基础,博采众家之长。在具备了篆刻丰富性之后,还要从篆刻生动性的角度去表现内涵。故此,刘一闻强调“积功日久,所获益深”,也只有如此厚积薄发,才能做到“意与古会,骨子里还是新的东西”。 《上海博物馆藏楹联》是刘一闻古稀之后出版的第一部书,这是一部具有重要学术价值和高度审美价值的楹联专辑,为明清书法史以及其他相关门类的学术研究提供了重要的文献资料。刘一闻以其深厚的学养,严谨扎实的学术态度,在楹联书法这一领域进行了开拓性的整理与研究,具有深远的学术意义。

(刊登于2020年8月9日《解放日报》第7版) (若斋整理) |