|

|

|

评说 |

|

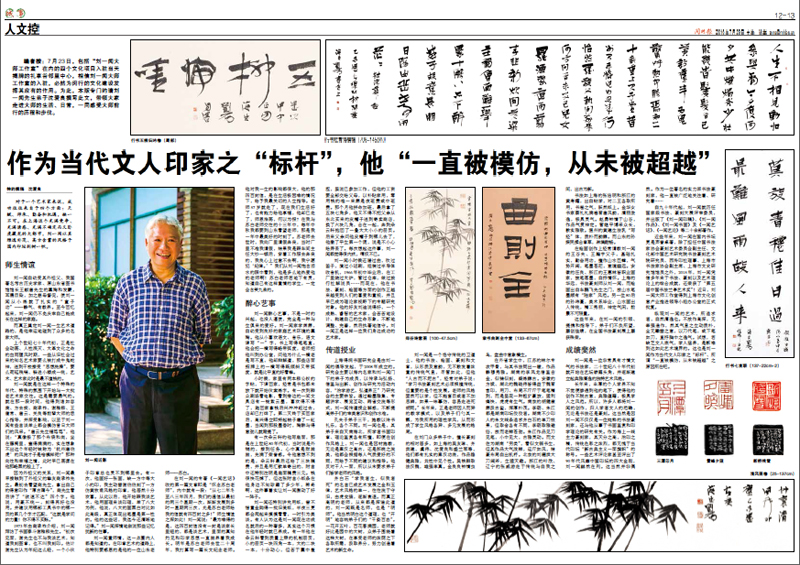

作为当代文人印家之“标杆”,他“一直被模仿,从未被超越”

|

特约撰稿 沈爱良

编者按:7月23日,包括“刘一闻大师工作”在内的四个文化项目入驻当天揭牌的礼享谷邻里中心,相信刘一闻大师工作室的入驻,必然为闵行的文化建设发挥其应有的作用。为此,小编专门约请刘一闻先生弟子沈爱良撰写此文,带领大家走进大师的生活、日常,一同感受大师的前行的历程和步伐。

对于一个艺术家来说,成功往往来自于四个方面:天分、师承、勤奋和机遇,缺一不可。在上海这个充满竞争、充满诱惑、充满不确定而又卧虎藏龙的大都市,刘一闻以其雅逸朴茂、高古含蓄的风格于国内印坛别树一帜。

1师生情谊 刘一闻自幼受其外祖公、我国著名考古历史学家、原山东省图书馆馆长王献唐先生的熏陶和发蒙,耳濡目染,加之慈母督促,使刘一闻从小练就了扎实的“童子功”——静气、有教养。至今回忆起来,刘一闻先生仍不免庆幸自己能成长在这样的家庭。 而真正奠定刘一闻一生艺术道路的,是他幸运地碰到了众多的名家大师。 上个世纪七十年代初,正是社会动荡、人性泯灭、大革文化之命的血雨腥风时期,一些从旧社会过来的知名艺术家要么被打成牛鬼蛇神,送到干校接受 “思想洗澡”,要么苟延残喘、躲进小楼成一统,艺术、艺术家此时是最不值钱的。刘一闻先生就是在这样一个特殊的年代、特殊的氛围下开始与一大批老艺术家交往。这是需要勇气的。就在那一段时间,他得到诸如容庚、方去疾、商承祚、谢稚柳、王蘧常、唐云、关良等前辈大师的悉心指导,并深受影响,以至于刘一闻有些言谈举止都会模仿昔日大师们的风采。“唐云先生福笃笃”,他说:“真像极了那个布袋和尚,坐在藤椅里,塞得满满的,实在想象不出这个年轻时被称为‘杭州唐伯虎’的风流才子是啥模样呢?”那种向往和幸福之情,此时早已荡漾在他那略黑的脸上了。 因为外祖父的关系,刘一闻最早接触到了外祖父的挚友商承祚先生。最初去看望商先生,拿出自己的得意印作“厚古薄今”,商先生看后讲了“欲速不达”四个字。他说,用篆不统一,刻得再好也没用。并建议用哪部工具书中的哪一页的第几个字才匹配,“这就是学问的力量!你不得不卖帐。” 1973年由商承祚介绍,刘一闻拜访了书画泰斗谢稚柳先生。“初次见面,谢先生也不与我谈艺术,知道我刻图章,也不叫我刻印。估计谢先生认为年纪这么轻,一个小伙子印章总也灵不到哪里去。有一次,他画好一张画,缺一方中等大小的印,我主动替谢伯伯刻了一方仿黄牧甫风格的印章,他居然十分欢喜。从此以后,他开始跟我谈艺术,他用画理来谈印理,举了八大为例,他说,八大的画黑白对比如此高级,真正体现出笔墨是第一性的。他的这些话,我迄今还清晰地记得。”刘一闻深情地叙说那些记忆犹新的往事。 刘一闻重师情,这一点圈内人都是知道的。在印章艺术的道路上,他特别要感恩的是他的一位山东老师——苏白。在刘一闻的专著《一闻艺话》收的第一篇文章即是“怀念苏白老师”,内中就有一段:“从七二年冬至八三年四月,我们的通信从最初的两三个星期一次,渐渐发展到多时一星期两三次,光是苏白老师给我的信就有四百封之多!”师生情谊之深如此! 刘一闻说:“最为难得的是,这四百封信没有一封是谈家长里短的,都是谈艺术,里面的真知卓识和印学思想一直滋养着我成长。明年是苏白老师去世二十周年,我打算写一篇长文纪念老师。他对我一生的影响都很大,他的那四百封信,是在生活极困难的情况下,给予我的最关切的人生指导。老师57岁就走了,现在我们生活好了,也有能力给他享福,他却已走了,师恩浩荡,何以为报?在我与苏白老师交往的十三年中,每年中秋我都要到山东看望老师,那是我一年中最美好的时刻了。苏老师去世时,我向厂里请假奔丧,当时厂里不准我请假,结果我是跟车间主任大吵一顿后,穿着工作服去奔丧的,我良心上过意不去啊,我宁愿犯“纪律。” 我们从刘一闻饱含泪水的眼中看到,他是多么地热爱他的老师啊!苏白老师若地下有灵,知道自己有这样重情的学生,一定会含笑九泉的。

2家庭生活 人们常说,男人成功者背后一定有一个支持他的女人。这话用到刘一闻身上只说对了一半。因为刘一闻先生的成功背后有两个支持他的女人,一个是妻子,另一个是妻子的母亲。刘一闻先生婚后是住在岳母家的,生活起居全赖老岳母的照顾。 刘一闻先生心存感激地说:“那段时间我正是用功最勤、创作精力旺盛的时候,岳母几乎包揽了所有的家务,饭碗、衣服都不用我洗,我在成家之前是母亲烧饭给我吃,成家之后是岳母烧的,岳母老大人关照士泓(我的妻子):‘沪生(我的原名)白天干活很辛苦,在家里让他多腾出一点时间写字刻图章,为人妻要多承担点生活。’有时,我出点小成绩或逢年过节,家里还会有特别犒劳,烧一碗浓油赤酱的红烧肉。1993年的大年三十,我却因贪嘴多次了几块不算肥腻的红烧肉而胆囊炎发作,住进了医院,犒劳过头。” 刘岳母是宁波人,一个干净、能干又明事理的人;妻子从小是个惯惯囡,性格柔顺、细腻、通达,二十几年的夫妻生活,他们没有吵过一次架,红过一次脸。如今独生儿子大学毕业,先是分在了电视台做编导,一份青年人羡慕和喜欢的工作;现在供职于政府部门,因其聪明勤奋、谦虚低调而受到破格提拔。问起刘若闻为什么不子承父业,若闻冷静地回答道:“与其生活在父亲的阴影下,承受因无法超越而被讥为一代不如一代的痛苦,不如选择更能体现自我价值的工作。”为人处事一如不随人后、特立独行的乃父。 去过刘一闻家的人都有这样一个同感:典雅、整洁,就象他的作品。生活中的刘一闻非常讲究细节,为了把一件物品放服贴,他会折过来腾过去几个小时,一直要弄到恰到好处为止。这种习惯恐怕与他排印章的章法结构不无关系。这几年刘一闻搬了两次家,先是从四川北路麦丰里搬到徐家汇龙漕路的高层,又从龙漕路搬到了宛平南路的徐家汇花园,房子越变越大,东西越来越多,唯一不变的是依然是四个字:典雅整洁。

3醉心艺事 刘一闻醉心艺事,不是一时的兴起,也没人逼使,完全是一种与生俱来的爱好。刘一闻家学渊源,自幼受到良好的家庭艺术环境的熏陶。他从小喜欢语文、音乐,语文课写“一”字,书上写得笔笔直,他会把一横写得略带弧度,老师把他叫到办公室,问他为什么一横老是写不直,他却辩解道,那些店面招牌上的一横写得既倾斜又带弧度,就是比平直的好看嘛。 小时候,家里有两本柳公权的字帖,下课回家,经常是书包都未放下就开始伏案练字。有一次到群众剧场看电影,看到旁边的一间文具店有一锭紫云墨,喜欢得不得了,跑回家拿钱后兴匆匆赶过去,店却已打洋了。第二天终于卖回家后,高兴得立即捋起袖子磨了一缸墨,当闻到那股墨香时,陶醉与得意劲儿就甭提了。 有一次朵云轩约他写扇面,那是在一九八O年代初,当时说是外销的,接到任务,心中真是甜滋滋,充满了荣誉感。令他意想不到的是,朵云轩最后还给了三块稿费,并且是用汇款单寄出的,附言中还特别注明是扇面稿费三元。钱很快花掉了,但这张附言小纸条在他身边不知珍藏了多少年,稀奇啊,这件事着实让刘一闻激动了好一阵子。 刘一闻还特别讲究用纸,曾不惜重金购得一批旧笺纸,半夜三更都会爬起来摸摸看看,一时引为美谈。有人认为这是刘一闻现在功成名就后的一种奢侈,其实这个习惯在他年轻时就已养成。有一年他在朵云轩看到质量上乘的机制册页,小的册页一块四角一本,大的二块一本,十分动心,但苦于囊中羞涩,虽说已参加工作,但他的工资要全部交给父母,以补贴家用,零用钱的唯一来源是夜班费或中班费。那个月他拼命加班,最后拿了五块七角几分,他又不得不把父亲从东北买来的皮帽子送到寄卖商店,换了六块几角,合在一起,奔到朵云轩抱回了一叠大大小小的册页。后来父亲问他皮帽子到哪儿去了,他撒了平生第一个谎,说是不小心给弄丢了。每次想起这件事,刘一闻都觉得很内疚,喟叹不已。 刘一闻小时候还谱过曲,吹过笛子,演过小话剧,组装过半导体收音机,66年初中毕业后,在工厂里烧过大炉,管过仓库,做过旅行社解说员……而现在,他在书法、篆刻、绘画等方面的创作正越来越受到人们的喜爱和重视,并且早已成为理论家视野下的专题研究对象。他的好友刘迪说得好,一个成熟、睿智的艺术家,会苦苦地设计、构建自己的生命形象,不断地调整、完善,然后执著地信守。刘一闻正是这样一位我们身边成功艺术家。

4传道授业 上海得涧书画研究会是由刘一闻先生的倡导发起,于2008年成立的。研究会主要以海内名家和刘一闻先生门下的弟子为成员,以传承与弘扬、借鉴与出新、创作与研究为活动内容,“治学游艺,弘道养正”乃研究会的主要宗旨。通过翰墨雅集、专题讲学、展览互动、跨省交流等形式,刘一闻先生传道授业解惑,不断提高弟子们的审美意识和创作水准。 孔夫子弟子三千,施教以诗书礼乐,各各不同。刘一闻先生也是,其弟子来自天南海北,所学者书画印章、理论鉴赏各有所擅,即便在创作风格上,刘一闻先生也是因材施教,无论是秦汉之高古,还是浙皖之流美,他都会根据每人气质爱好的不同,而给予不同的建议和指导。他反对千人一面,所以从未要求弟子们皆学老师的风格。齐白石“学我者生,似我者死”的名言已成艺术发展之金科玉律,艺术风格的单一,往往流于守旧,由虎变猫,逐渐衰退。而真正高明的老师,从来都是深谙此道的,刘一闻先生既是名师,也是“明师”。他当然明白这个道理,也“开明”地容纳弟子们的“千姿百态”。一花开五叶,百花春满园,老师就好比是园中的大树,众弟子围绕着这株大树,在享受老师的浓荫之下各取所需,汲取养分,努力创造着艺术的新生命。 刘一闻先生是一个恪守传统的卫道士,他的书法、绘画、篆刻和文章,从形质及意韵,无不散发着浓重的传统气息,尽管如此,但他“入古而不泥古”,经常对弟子说:“学习书法篆刻艺术必须根植传统,但重要的是个性发展。老师的风格固然可以学,但不能盲目或者不加思辨,如果一味摹仿,容易走进死胡同。”长年来,正是老师因人而异的教学模式,以及弟子们勺其一瓢,为我所用的理性学风,从而形成了学生风格各异、多元发展的格局。 在刘门众多弟子中,擅长篆刻的相对居多,如上海的吴友琳、齐洪建、虞伟、沈爱良和盛兰军等,他们都有扎实的秦汉功底,作品稳健典雅,共性中见个性。吴铁群取法汉魏,雄强率真。金良良钟情虫鸟,盘曲中意象横生。在外省学生中,江苏的林尔专攻甲骨,与其书法同出一辙,作品静穆秀雅。湖南的李凤龙借鉴吉金,似铸似刻,凝练醇古。安徽的方斌、湖北的魏晓伟皆得益于魏晋官印,用刀、布局不斤斤于笔笔精到,而是呈现一种粗犷豪放,猛利痛快,虎虎有生气。南京的胡健康源汲古玺,浑厚朴茂。李砺、朱江都是湖南印坛佼佼者。湖南不少印人的朱文线条追求齐白石的单刀效果,但取舍各有不同,李砺取雅避俗,故而老辣苍劲。朱江作品见刀见笔,小中见大,古雅灵动。而文佐为湖南“另类”, 看似文弱书生,但其作品大气泼辣,运斤如风,结篆布局自出机杼。北京的刘楣洪大刀阔斧,生猛天趣。浙江的叶欣、辽宁的张威游走于传统与自我之间,出古为新。 书法如上海的张洁明和浙江的黄寿耀,出自帖学,对二王各取所用,书卷之气,跃然纸上。金华女书家蔡礼礼满卷晋唐风韵,清丽俊逸,极具灵气。赵勇钟情于山谷,作品气贯神定。管继平博采众长,敦实雅致。温州的黄建生法乳“写经”体,质朴而韵醇。而山东的孙振民揉合章草,淋漓酣畅。 在绘画创作上经常请教刘一闻的王谷夫、王瀚宇父子,基础扎实,勤奋用功,擅作山水巨幛,气势开阔,笔墨苍茫,意境幽远。安徽的汪良、浙江的王惠林皆职业画家,披笔落墨,自抒情怀。上海的华远,书法篆刻师从刘一闻,而绘画出自车鹏飞先生之门,故山水笔墨颇有“陆家”风范。另一位80后的孙玮蔓,美术系毕业,山水画出入传统,精工秀丽,神定气闲,前景不可限量。 这些年来,在一闻先生的引领、提携和指导下,弟子们不负所望,屡创佳绩,在全国书法篆刻展上屡获殊荣。

5成绩斐然 刘一闻先生是一位非常具有才情文气的书法家, 二十世纪八十年代初就开始在艺坛崭露头角,并逐渐建立起典雅清逸的独特艺术风格。长年来,丰厚的个人学养不知不觉便渗透到他的笔下,使得他的创作不脱古意,典雅蕴藉,极具学人之风范。所以,许多人都将刘一闻先生的创作,归入学者文人的范畴,无论是书法还是篆刻。这当然是因刘一闻先生不仅仅是一位纯粹的书法篆刻家,还与他从事于书画鉴赏和印学理论的研究有关。 作为海上一线主力篆刻家,其天分之高,治印之精,传统色彩之浓烈,都无愧于当代印坛“新古典主义一面旗帜”的称号。一些艺术评论家甚至评出了90年代风靡中国印坛的四大金刚,刘一闻先生赫然在列。这当然并非偶然。作为一位著名的实力派书法篆刻家,他一直被广泛地关注着、研究着…… 自九十年代起,刘一闻先生就历任国家级书法、篆刻大展评审委员,并出版了《刘一闻印稿》、《刘一闻作品》、《刘一闻书画》及《一闻艺话》、《一闻艺论》等二十余部著作。近些年来,刘一闻先生在国内书坛更是声誉卓著,除了担任中国书法家协会篆刻艺术委员会副主任、文化部中国艺术研究院书法篆刻艺术院研究员、西泠印社理事、上海市书法家协会副主席、上海市文史研究馆馆员之外,2015年,刘一闻先生凭借多年来于书法、篆刻以及艺术理论上的综合成就,还荣获了“第五届中国书法兰亭艺术奖”!近日,刘一闻大师工作室得到上海市文化创意产业推进领导小组办公室的正式批复。 纵观刘一闻先生的艺术,所追求者,自然清逸也。不故作高深,无牵强造作,然其气息之生动质朴,全无雕凿之意,以刀代笔,或下笔如刀,直抒胸中之逸气。试想,若缺乏文人底气,学人涵养,是断难到达如此艺术境界的。这也是刘一闻先生作为当代文人印家之“标杆”、所谓“一直被模仿,从未被超越”之原因所在吧。

(刊登于2016年6月29日《闵行报》。转载:“闵行报社”微信号)

(若斋整理) |