|

|

|

专题 |

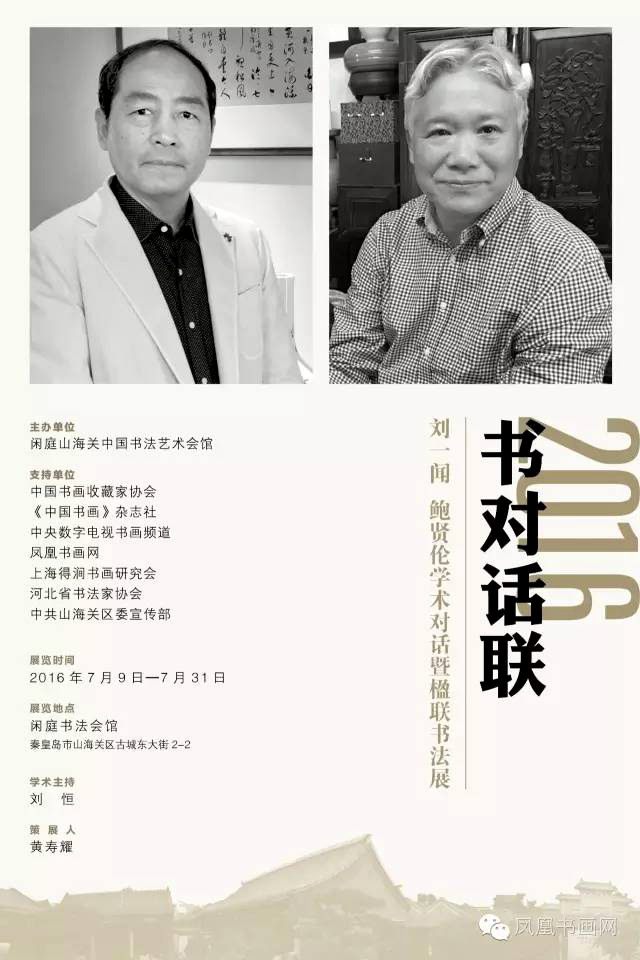

书对话联——刘一闻鲍贤伦学术对话暨楹联书法展

|

2016年7月9日,“书对话联”刘一闻鲍贤伦学术对话暨楹联书法展在河北秦皇岛市山海关区闲庭书法会馆举办。现场展出刘一闻鲍贤伦作品共40件。河北省书法家协会主席刘金凯、中国书画收藏家协会常务副会长王永茂等100多人参加。展览至7月31日。 本次活动由闲庭•山海关中国书法艺术会馆主办,中国书画收藏家协会、《中国书画》杂志社、中央数字电视书画频道、凤凰书画网、上海得涧书画研究会、河北省书法家协会、中共山海关区委宣传部协办。浙江美术馆一级美术师、浙江省书协副秘书长黄寿耀策划,中国书协理事、中国文联书法艺术中心主任刘恒担任学术主持。

展馆外景

开幕式现场

刘一闻、鲍贤伦及弟子友人

展览海报

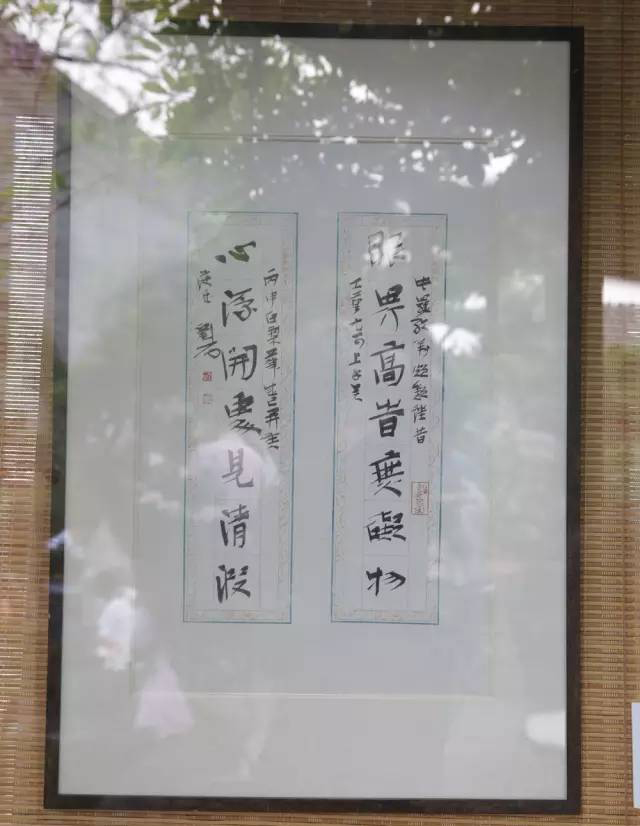

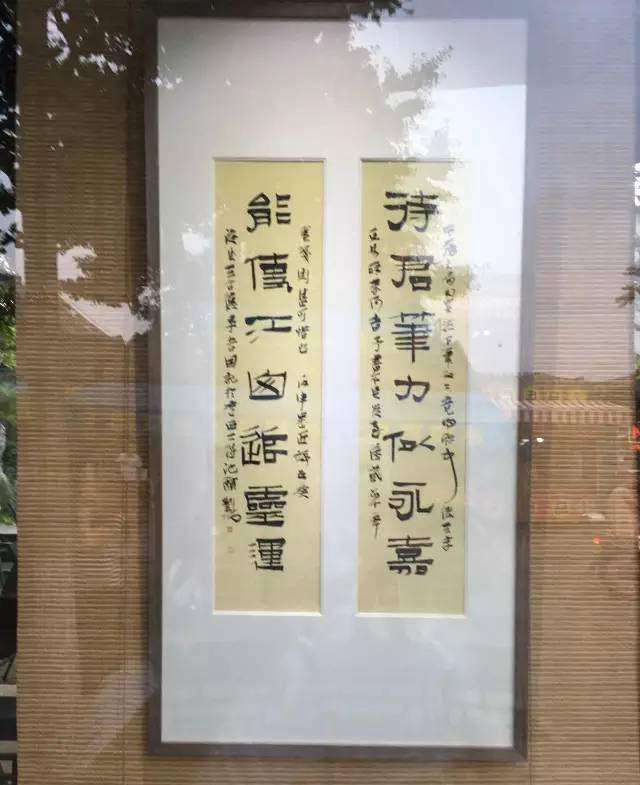

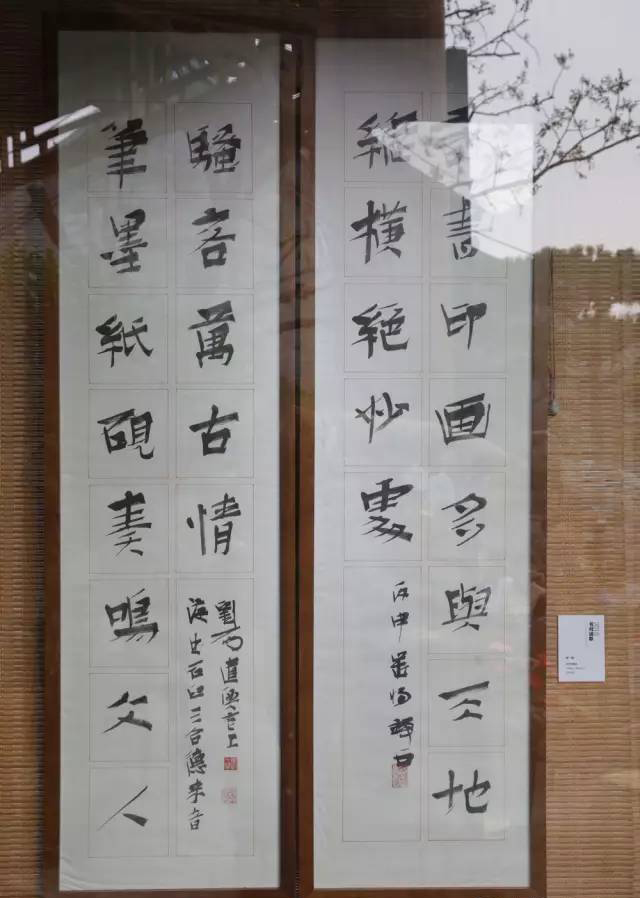

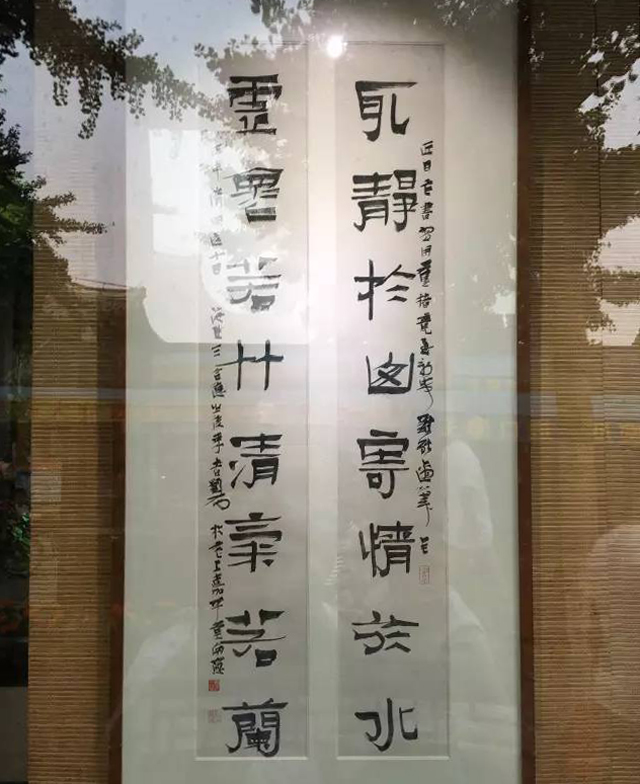

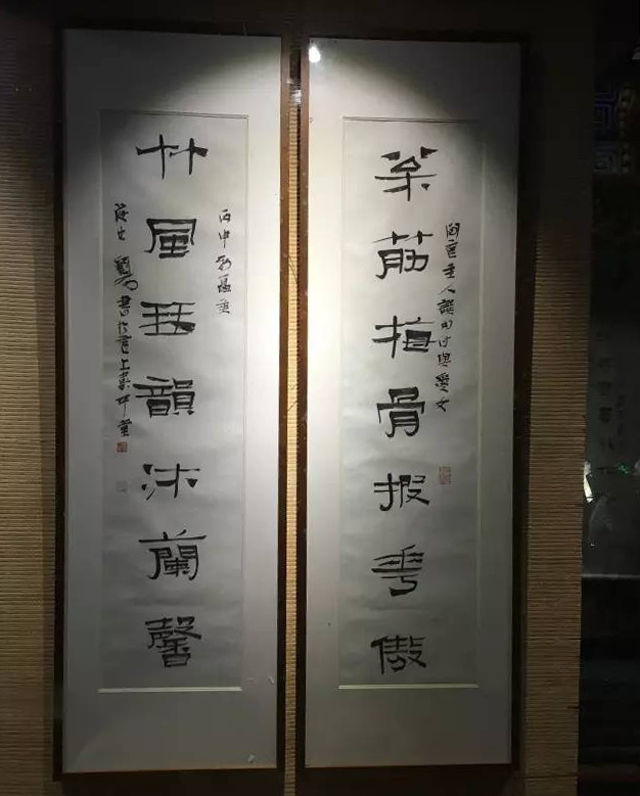

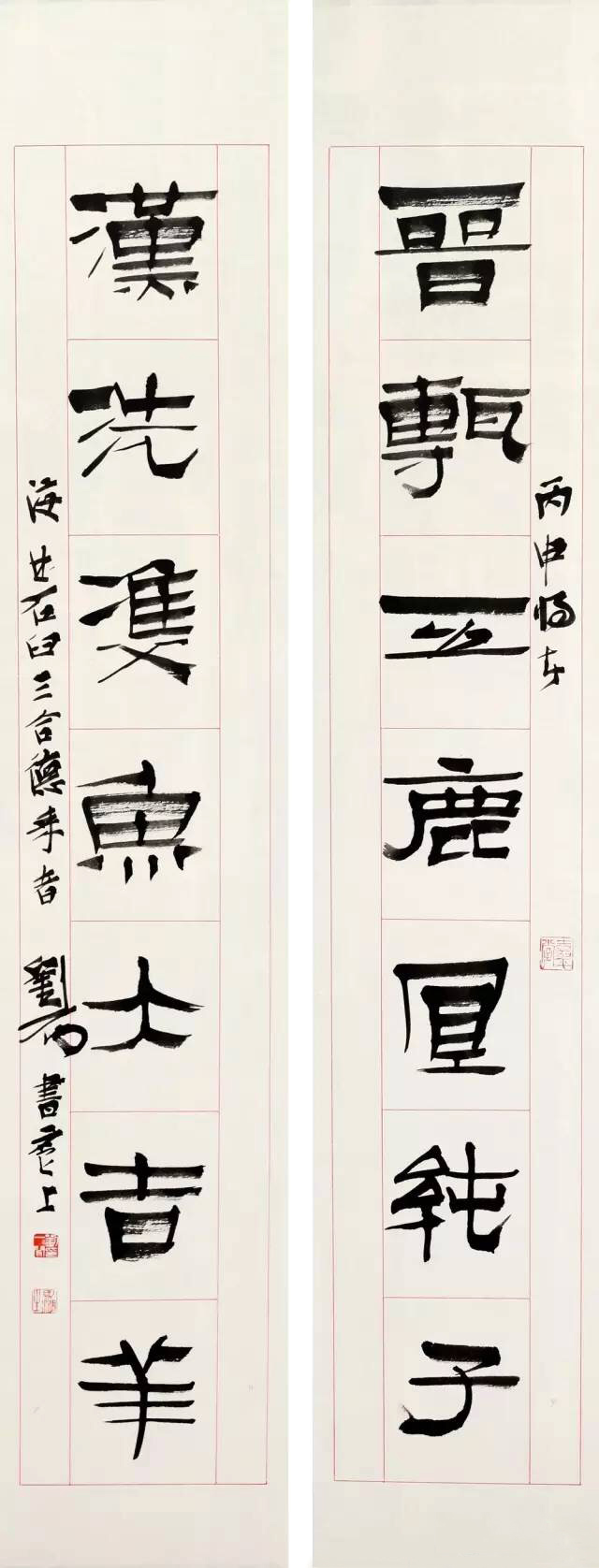

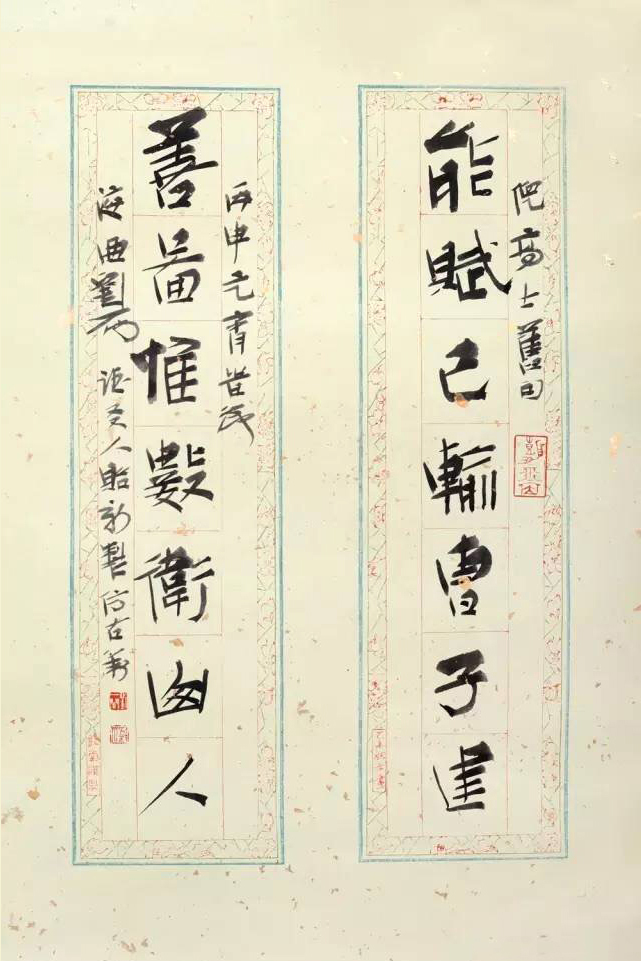

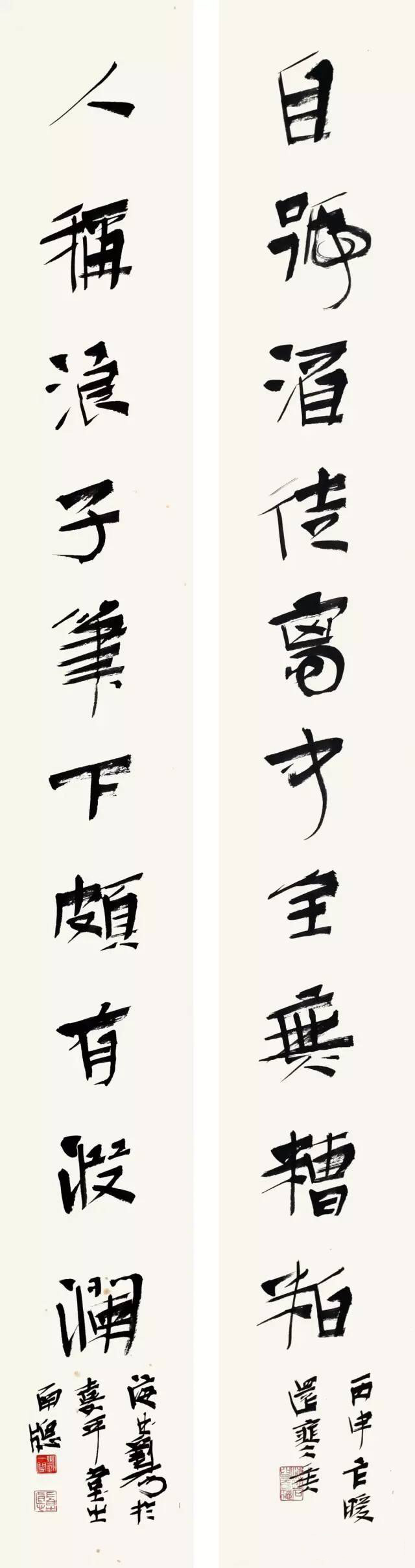

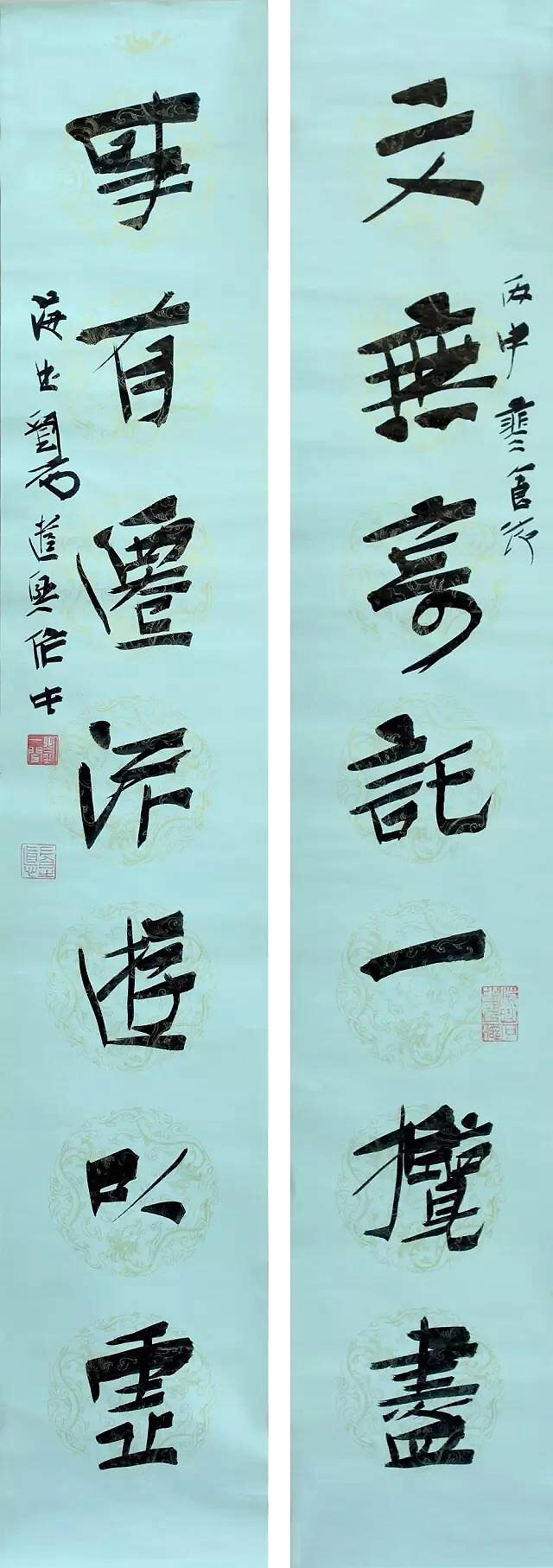

刘一闻参展作品

前言

前人为学尝心口相传,先秦诸子兴私馆,魏晋士夫尚清谈,莫不于一默一笑之际尽藏机锋,片语只言之间横生理趣。今世授受途径既广,番使后学难有亲炙之缘。兹者海上刘一闻、钱塘鲍贤伦二位先生同客闲庭共罄交欢,纵论文艺不负仲宣杏壇之志,兼具靖节篱下之风,诚墨苑佳话也。二位先生此来各携所书楹联,陈列展示,兼论楹联创作之得。偶俪成章,跌宕为韵,实汉语特有之美。二位先生所学既广创获独多,所论兼及文史书翰,必能于学术艺术两端多有阐发印证,令从者品赏琳琅墨华之际得醍醐灌顶之快也。此次活动承黄寿耀先生多方筹划,岛上关下同仁并力襄助,谨颂谢忱。

书对话联

时间:2016年7月9日 地点:河北秦皇岛市山海关区闲庭书法会馆 主持人:刘恒

刘恒:感谢大家冒着炎热来到闲庭参加这个活动,更应该感谢刘一闻先生、鲍贤伦先生给河北、给秦皇岛带来这么丰盛的文化大餐。大家都看了展览,两位书家的作品都在这儿陈列,这个活动叫做“书对话联”,对子他们都写好了。根据两位的创作和他们多年的学术积累,跟大家讨论一下关于对联以及对联书法这种艺术形式,以前的发展和今后如何向前推进的这样一个话题。 大家知道,对联既是我们文学上的一种形式,也是我们书法家非常喜欢采用的一种形式。作为文学的形式,它是我们的传统诗词的一个根底,学做诗的人先得学做对子然后才能做诗。格律诗无论是五律还是七律,中间的四句都要是对联、对仗的。后来我们书法家又采用了这种形式,把书法跟文学很好地结合起来。这两位书法家有一个共同的职业特点,刘一闻老师是上海博物馆的研究员,鲍贤伦老师是浙江省文物局的领导,他们两位都跟文物有紧密的关系。加上我,我也在博物馆工作过几年,所以我们三个有一个共同的跟文物有关的经历。那么说到对联,应该也跟传统的书画收藏、文物研究有很大的关系。你们二位在这方面有什么心得、有什么过去的研究、积累,能不能跟大家介绍一下对联这种形式的发展和它的历史? 刘一闻:我跟鲍老师和刘恒老师是很熟的朋友,之所以三个人今天能在这儿凑在一块儿,是因为我们平时很熟的关系,在创作上我们也无话不谈,所以把刘恒老师请来当我们的学术主持,我觉得很合适。也许在座的每一位不一定知道,刘恒老师对书法的研究其实是很深的,他曾经主编过《中国书法》上很多的内容,对清代书法尤其熟。在我们专业系统,只要牵涉到清代书法,往往会把刘恒老师主编的《中国书法史•清代卷》作为案头经常翻看的一本书。 今天大家一起来讨论对联书法很有意义。其实对联书法的出现和发展,主要是在清代。为什么清代会促使对联书法的兴起和蓬勃发展呢?这个原因,直接跟当时的“文字狱”相关。“文字狱”的发生,使原本其它领域的一些学者,纷纷转向了文字学、训诂学、音韵学等纯粹学术领域。加上彼时地下出土日多,活跃于乾嘉时期的以研究小学及考据之学,并以阐述儒学经典为宗的所谓乾嘉学派因运而生。在当时那个学术氛围之下,使专心于文字形态研究的人们,逐渐对字体本身由用笔、结体而生的视觉之美产生了兴趣,于是尝试着把这种美感,实践于书法创作之中。这就是后来被人们称之为汉碑书法的最初状态。随着碑体书法的日益发展,以至于后来包括像何绍基这样的晚清书坛大牌名家,渐渐地也把兴趣转到了篆书隶书等多种书体的创作上,所以,碑学书法的出现,对楹联书法的创作推动很大。 刚才刘恒先生讲了,对联它的形式很特有、很独特,尤其对联作为一种书法艺术形式张挂在家里,挂在其它的一些场合,的确赏心悦目。虽然看起来对联是一个简单的表现形式,但是它在创作上的要求却是很高的,刚才刘先生说过了它在文句上的要求。我跟鲍老师昨天也交流了一下说,我们这次来讲对联,因为时间很有限,恐怕主要的时间还是得花在对联的创作和对联的欣赏方面。怎么来看对联,它究竟有多少方面的表现形式,哪些对联是我们在创作当中可以借鉴的,哪些对联对大家是一种相对陌生的形式,这些都是需要了解的。我先开个头,请鲍老师继续讲。 鲍贤伦:我主要起补充作用。刚才刘老师从清代切入是有道理的,做文物要以实物说话,更早实物确实是很有限。我稍稍补充一下,因为后面的话题可能会涉及到一些其它的方面。对联从源头上说,它确实是秦汉时候桃符来的,桃木在两边刻上神荼或者郁垒,或者是画或者是写,然后是驱鬼的,它的起点确实是很俗。后来一路发展,又说五代后蜀主孟昶那两句著名句子开启了对联形式,这个是传说。我们可以看到的,一个是敦煌的遗书里面已经有楹贴,“三阳始布,四序初开”等一类放在一起,这显然是和用途上是有关的,不是一般的诗词要完成的篇章。再从文献上看呢,我们也可以看到至少是在明太祖朱元璋的时候,他已经要求大家写对联除夕贴出来,他微服私访观赏。那么到了明清,现在明还有一点少,清更多,这些书写对象已经是文人化了,总的已经是文人化了。 它从桃符到门联然后又到楹联,是从门上到柱子上的,然后再从柱子上扩展,厅堂什么都可以张挂,到广义上的对联。这涉及到什么?这一脉发展的话,会涉及到这样一种形式和社会生活的关系、和普通民众的关系,和它在对联这个形式上,那些民俗的因素和文人雅化后的努力综合在一起。现在我们讲的对联变成一个很庞杂的话题。当然,我们肯定主要集中的还是清以后文人不断地提炼以后形成的一些创作规律和创作形式。 我补充这点。 刘恒:刚才两位的这个解说实际上是把对联从文学到书法,它的最主要的发展的原因和现象都点出来了,一个是它很早就有这种文体的形式,但是为什么到了明末才开始由书法家来专门来创作呢?到清朝有更大批的,这里面刚才一闻老师点的更清楚,是这帮文人学者的实践起了很大作用。那么到后来挂在书房里边,又扩展到门厅、抱柱,现在这种形式很多,同样是文人艺术家的推动的这么一个现象,我觉得这两位点的非常的准。那么作为书写形式,应该也有很多少字的、多字的龙门对等等各种形式。 其实他们两个的书法风格我很熟悉,我来了以后看了看,我不知道你们大家有没有感觉,他们两位的字不是那种规规矩矩单纯地抠技巧、抠什么的,他们是非常有个性的文人字,这两位都是。而且他们今天办的这个对联,两个人的展览,你会发现他们两个的作品非常不一样。我刚才说的是一样的地方,但是还有非常不一样的地方,从章法、从每个人自己对字形的塑造甚至包括对文词内容的选取都有每个人的个人的一种追求在里面,或者一种个人的志趣、喜好在里面,这就体现了一种文人书法的精神。我们现在请他们两位各自就自己的对联的创作给大家介绍介绍。 刘一闻:我对楹联书法的喜好,是在很年轻的时候。记得70年代上海办过一个书法展,此前有个征稿,那时候只能写毛主席诗词和鲁迅诗词,再晚一点呢可以写唐诗。我当时才二十出头,兴趣很高,也积极地去投稿响应。记得写的是毛主席诗词中国人民解放军占领南京中的“虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷”两句。因为面临的结果是可能会被选中,所以兴致非常高。那个时候展事很少,哪怕你的作品在报上登一登,也都是无上光荣的,别说能够入市一级的展览。写到后来的结果是,上联写好了,觉得下联不够好,然后重新写下联,再写下去又觉得下联写的比上联好,所以上联又要重新写,就这么反反复复把家里有限的纸差不多都用完了。当时我住在上海市区东边的虹口,要到市中心的朵云轩去买宣纸,路不算近。那时宣纸是两毛七分钱一张的单宣,我咬紧牙关一下买了五张,用完后又去买了三张,以致口袋里钱全部掏光。待把宣纸全都用完,最终结果我仍然不满意。从那一刻起,就暗下决心一定要把对联写好。也正是这个原因,在我的所有书写形式中,对联始终是我的最爱。 打那以后,于是就开始留意上海那些老先生们写对联。当时讨教最多的有任政先生、赵冷月先生、潘学固先生和钱君匋先生。再后来认识了谢稚柳先生和唐云先生等前辈。那时老先生大多有一种当场书写的习惯,看他们怎么裁纸迭纸,看他们怎么用句子,这些过程对我来讲既享受也很受启发。潘学固先生是解放后文史馆所聘的第一批馆员,他的居所不大,当然案子也不大。在使用功能上,那张桌子跟陆俨少先生的差不多是一样的,既择菜剥豆,又吃饭烫衣,等所有的事弄完了以后,才可以在这个案子上写字画画。所以这些大画家、大书家当时的生活并不宽裕的,哪像现在。不晓得大家有没有注意到近年来常有介绍书画家书斋的专题,并且往往不惜用整个版面来刊登当下书家画家的阔气场景。记忆中一回,但见功能齐全的大书斋里,摆放着一张硕大无比却显杂乱无章的画桌,一侧标配是专喝功夫茶的雅座,壁上高悬的四条屏笔势奔腾龙飞凤舞,发财树特大盆景旁的美人靠上,竟煞有介事地安放了一张古琴。当时我心里就在想,这个不伦不类的地儿干脆不叫书斋也罢。我当然没资格指责他人的资格,但是我认为一个从艺者,除了该具备应有的基本质素外,最根本的,恐怕还是要把你的创作做好。不只徒有一个艺术家的外在架势便沾沾自喜,便俨然就成了一个大艺术家了,天下事哪有这么简单。 潘学固先生写对联当时是两张纸叠完了以后放一块儿写的,我就问潘先生如此写的原因。他说:“我这个桌面太小,只能这样写。”其实我自己家的那个案子也不大的,那时候我的那个房间既是卧室又是客厅还兼书房之用。于是我也学着潘先生的方法,两张纸放在一块儿写,几十年过去了,这个习惯一直沿用到今天。当然这样写也有一个好处,它可以在书写的过程当中顾及到整个对联创作的章法布局,可以顾及到运笔的呼应、章法的完整。 对联的话题其实是很多的,下面让鲍老师讲。 鲍贤伦:刘老师讲的好听,像讲故事。要让我们自己谈谈创作体会的话,一时不知道从何说起。写对联,是我所有的写的样式最多的,原因一点都不稀奇,因为写对联是一个人初学创作最方便的一种样式,两条一裁,你说正文十个字是十个字,你把它写完、写端正,那就好了,能力差落个名字就可以。其实清代人上下款未必都有的,很多都是没有上款的,而且下款也是很简单的,后来吴昌硕他们越来越复杂、越来越复杂,到现在花样百出了。就是说它入手方便。 另外,它和书体又有关,什么书体写对联最方便?刘老师认为行书最受欢迎。最受欢迎没问题的,其实我觉得最方便的还是正书,就是篆书、隶书、楷书。如果行书的话偏正一点,那些正书方便写。行草书特别是草书比较麻烦,原因很简单,因为它传统的格式放在那里,一个一个字,是个个单个的字组合成的,都是不连贯的。 刘一闻:所以说我的想法跟你的想法恰好相反。 鲍贤伦:对对对,我讲的是初级阶段,你已经讲到后面去了,我后面也要讲与他相反的东西,这个就是一个矛盾。初步的时候就是正书方便,正嘛,一个一个写下来,那么恰恰我是隶书写的比较多,写对联更方便。后来渐渐走着走着,你能力强了,那你不要写对联了,但是同时你又发现对联也是看起来最简单、比较容易上手,但是它对你的制约也是很大。你不正是不行的,一个字一个字还是要正,你歪倒过度,那个挂起来是不好看的,写的时候歪一下看起来好像很生动,挂起来很怕人。对联总体上来说是一个主正的东西,它和其它的条幅创作还是不太一样,条幅创作太正了,觉得不够跌荡、不够变化。它不仅是字与字,还有行与行来组合成一个波澜起伏等等等等的效果,对联是很难。 我就说文物吧,邓石如写过一些对联,他用草书写,我看也不成功,因为它大小过大以后,很难把控两边。对得好了又不对了,对得不好看起来是生动了其实还是没有效果。那么写到后来就发现怎样突破对联的这种情况,看起来一个字一个字,能不能大小完全一样呢?好像未必,于是就要想办法,在正的情况下看看边界到底在哪里。静的情况下不能太静,就用一些动感,用一些是而不似的形,来强化它的活泼,虽然还是写的正书字体,仍然有一种生机、有一种活力。 除了正书正文以外,加一些款、印章等等,但是这些又要很有节制,恰到好处。印章是必须盖才盖,款是需要落才有,这个可能是一个原则。现在我们看到比较多的是什么呢?款能多则多、印章能多则多。 刘恒:都是外行,你们看书法作品,篆刻家写字没有超过三方图章的,凡是盖一大片图章的,都是不搞篆刻、不懂篆刻的。 鲍贤伦:一幅作品盖一方印,那是大大的淡定,是充满了自信,有必要再盖一方。 刘一闻:鲍先生说到印章了,我来插一句,其实这是我们在创作当中经常碰到的问题。印章究竟怎么盖、盖在什么地方,印章在整个字幅、画幅里面该用多大的,该用什么样式的,甚至还要包括用什么颜色的印泥等等,都有关系的。懂行的,他一瞥就知道了作者有多少程度,用不着你多说的。记得有一次,谢稚柳先生家里来了一个外地朋友携来一卷画,说是他的老师的作品,在当地如何如何有名云云。先生说不必多说了,你把画拿出来看一看。孰知刚一打开,先生就把它卷起来了,来人很纳闷,说怎么不看就卷起来了?先生说:印章都不会用,他怎么可能把画画得好?可见打印章是很难的一件事。刚才我说到的印章该怎么用的话题,鲍老师和刘老师其实也都说到了。我曾专门请教过谢稚柳先生,印章究竟如何盖才算妥当,先生说这个要看情况的,最忌讳的是,凡看到有空的地方就盖印章,这是最忌讳的。当然这就需要作者具有多方面的修养,譬如八大的画面,看上去很空寥寥数笔,其实很严谨的,他的画面,看上去空,其实是有内容有安排的。后来人加盖印鉴,如不得法就会破坏画面。因此,画画要懂得章法,钤印就像下棋一样的,一子得体,满盘皆活,否则就是佛头著粪。先生多次讲过,书画作品上,如果盖一个印够了,就不要再盖第二个了。如果盖了两三个还觉画面欠缺,你自可以继续盖第四、第五个印,总而言之要看整个布局的需要。盖得不恰当反而糟蹋了画面,所以说这个恰当是很难的。 鲍贤伦:以前是画家盖的多一点,现在是书家超过画家盖的多,这个是很可怕的事。 刘一闻:近些年,我们在评选全国展的时候,经常会看到一些打满印章的通篇无序的字幅,看到这类作品我往往会绕道而行。如此以华取宠,我看他不会高明到哪的。如果你真正对这门传统艺术有一个正确认识的话,我想你绝对不屑于这样做。再说,如果以此来标创新,那也未免太简单太肤浅。 让我们再来聊聊对联。历史上的创作,刚才两位都说了,我再想说说当今我们能够见到实物的古代对联书法样式。我跟刘恒兄也说了,以博物馆藏品为例,我们当然有发言权的。譬如张瑞图的,你可以作为一种确定的资料来看待它,你不用说可能是或者不可能是,不用这个词了,就是确定的。王铎、张瑞图都是可以确定的。我们馆里收藏的大量的对联作品,以往都是由一个爱国大实业家刘靖基捐赠的。 早几年,我曾经对上海博物馆所藏对联做过系统梳理和初步研究,即便清代前期的其实也不多的。能够见到的“四王”当中的王时敏的,也就是五言隶书小对,并且大多是穷款。所以这个现象也说明天底下任何事物的发展,都是逐渐成熟起来逐渐丰满起来,并有一个表现规律的。不是你偶然看到一件东西,便凭着一己之见匆匆下结论,其实是带有片面性的。只有历史地、理性地来看待对联书法的发展状况,才可能客观地得出结论。刚才鲍老师说到的邓石如,的的确确邓石如的强项是篆书隶书创作,他为此下的工夫也最多,所以文献上介绍邓石如,说他于乾隆庚子年在江宁半年,几乎遍读金陵梅家所藏,并将《石鼓文》、《三坟记》、《泰山刻石》和《史晨》、《张迁》等碑版拓本,五十遍一百遍地临摹的。他如此大量临摹古人遗迹,你当然可以想像他手下的功夫。我们有篆书隶书创作体验的人,如果有机会去看看邓石如的真迹,便一定会体会到邓石如的书法功力所在。所以,当我们欣赏古代书法作品时,如果缺少相对的创作体验,缺少一个相对的认识高度的话,也许你会看不清楚书法一道的真谛。反之,如果站在纯粹学术的角度来观察邓石如的篆隶书和行草书创作的话,那客观上此间创作形式确是有差距的。因此,我认为学术标准就应该一是一、二是二,不够就是不够,不管是对已经逝去的历史作品还是对我们现在能够见到的那些作品,我觉得都应该有一个真切中肯的理性评价。 刘恒:通过他们两个的说法,实际上我发现这个对联从最初的民俗也就是桃符,就是大年初一要换新挂在门上的这种民俗的东西变成了文人书斋里的东西。但是随着书法这几十年来的不断的繁荣、不断的扩展,现在我觉得又好像从文人的范畴里边又有点向外扩散的这种感觉,因为刚才两位谈的主要的内涵实际上围绕着文人生活在转,选什么样的词、用什么的书体。他们两位起码是鲍先生认为主要是正体书适合于写,它比较文雅,除了它的字形大小好安排之外,还有个比较文雅,这个行草看起来不太成功。包括我还看到过扬州八怪的这个黄慎黄瘿瓢他也用草书写这个对联,按我们的审美标准都有不大妥贴的这种东西在里面。可是现在我们看全国的展览,我们认为以前不完善的东西,现在都被拿来一种特点在发挥在用。我想艺术的形式肯定会随着时代、随着大家的认识和不断的探索会更新的。但是我觉得对联里面包含的人文的雅的东西是不可丢掉的,包括我们刚才讨论的印章怎么盖、落款要落穷款还是长篇大论的落款。这个东西就像刚才一闻先生转述的谢老的说法一样,它没有一个固定的规律,不是说要书要盖的印章少就所有的都少,它有的需要多的地方也要多,这个是需要每个从事的作者要有一定的修养,有一定自己的判断能力,这就涉及到写书法、绘画甚至包括对联的这种形式作者的文化修养在里面。那么还有一个更重要的就是书法我们越来越强调它的书写性,同时书写性伴随着一起的是它的阅读性,它不是一个纯视觉的东西。我们欣赏书法一定要从看它的字形深入到读它的内容,再深入考虑到作者的影响,这才是一个完整的对书法的欣赏的过程。那么这个文词在里面,内容也起到很重要的作用,不知道你们二位对对联的内容如何理解。 刘一闻:好,我接着这个话题再说说。我们平时所说的书法跟写字,听上去似乎所差不多,但其实不是一回事。小时候我甚至觉得把字写得漂亮一点以后就能当上书法家,但是此一时彼一时,当我们到了一定年龄,有了一定的见识和积累之后,假如我们再来反观书法和写字的内涵,你就会知道此两者是如此的不一样。上海博物馆有个书法馆,我主持了多年。以往经常会碰到一些观众和一些爱好书法的朋友对我说:刘老师,你来看看苏东坡这个字写的这么样?算好吗?是不是因为苏东坡是大文学家,你们要把他的字放在里面,一定要放在“宋四家”这么一个名称里面?我真的是一下很难回答他的话,我想这也许是因为他对书法艺术缺乏一个认识的基础,所以一下无法说清楚,就像我对我四岁的小孙女进行道德教育她是不懂的。当然这仅仅是个比方且不一定合适,我想说明的只是,我们平时认识书法创作实质一定要有条件,对于传统书法的一些基本的知识需要知晓,对书法之作的高低优劣,要懂得一个大致的评判标准,不然的话,你便无法跟他说清楚。 谢谢。 鲍贤伦:刚才主持人讲到内容文词,这是文书关系的问题。文书关系的问题涉及到传统书法在当代的一个生存状态的问题。文书脱离背离的情况是非常严重的,主流社会似乎也在提倡自作诗、自撰联。 刘恒:提倡归提倡,可能会很难做。 鲍贤伦:所以我觉得提倡也是有它的道理的,希望能够恢复到文书合一的环境中去,文人成为书写的主体,真正的意义上去。但是这样做确实也是不容易的,整个变化太大。 刘恒:不是那个知识结构了。 鲍贤伦:有时候我认为写写诗、读读诗还是有好处的,至少你对传统文化的那个理解会好一些,然后你诗性的养育对整个创作在源头上、心灵的养育有好处,倒还不是你一定书法作品用自己作的诗、自己作的联,除非你确实好。其实你想想看,我们写字的人看到不是写字的人、什么官员、老干部书法,什么什么的讽刺人家。你想想看,专业人员人家看我们写的作品挂在那里笑我们,我也是教古代汉语出身的,我的那些朋友们看到就说,你们这个当心点当心点,不要再写了。 刘恒:与其打油,不如写古人的东西。 鲍贤伦:我也是这样认为。你可以学,可以这样做。 刘恒:向那个方向努努力。 鲍贤伦:往那个方向努努力,你再不济再不济还是对自己有益处的,但是不要轻易写,其实古人有很多好的对联可以用的,前人也有很多好的集联。前人不一定是古人,古人有的好的,我们的前辈集联集的好的。浙江温州有个王荣年写的很好,后来中国书法介绍过他,写的很好的一个人物,集了很多唐宋年代的对联,上海书画出版社出了,非常好,这个可以拿来用,用的时候你再看看它这个上联是某个诗的,另一个下联是另一个诗的。你把这两首诗再对照起来读就可以发现他那个集联真是很用心,就把那两个句子单独地看的意思,有了一个新的拓展,那种乐趣是非常好的。 我最近看沈定庵先生又写了徐生翁的文章,他寄给我,他说你看看,这个行的话把它发表。他就写道,他说这个徐生翁先生书虽然读得不多,但是很努力地写诗,诗留下的也很少,但是集联留下的多了,1500对。其实徐先生也是写联写的最多,你去看他的作品。我说写的“正”也是相对而言,他写的就是不正,但是他站得住,他写了1500对联。我手上有几页徐生翁的,徐先生给人写作品写完以后送出去有个记录的。记录在哪里?记录在一个手札,那个手札在一个不大的本子上面,几号送出的对联什么内容,我看了以后基本上都是集联,那个东西后来流到社会上,朱昆明拿下了,他给我看,我说很好很好,朱昆明这个人很大度的,一下就撕了好几页给我,我现在找不到把它放在哪里了。你看我这次写的很多也是结联,至少选我喜欢的,这样写出来我就觉得比较好一些。当然别人的自撰联撰的好的,我们也只能欣赏,也不大好用,最近张充和拍卖有个专题,我看她的那件在不在,没有,就是她最著名的一个,上联是“十分冷淡存知己”,下联是“一曲微茫度此生”,表达他的人生观十四个字淋漓尽致。 刘恒:那个后来好像给董桥了。 鲍贤伦:董桥文章里写到,也不是给他,董桥文章里用过这个字,他到苏州去展过,有这件东西,不晓得这件东西在谁手上。 刘恒:隶书联。 鲍贤伦:隶书联。知己之间十分冷淡就可以了,已是知己了嘛,知己知彼这个不要很热络。知己是什么呢?她在耶鲁大学就是传授书法和昆曲。你想想昆曲是几千年流传到今天已经是命悬一线的一个传统样式了,但是她这一生就交给它了来度过她的此生。 我回应一下刘恒先生关于文人这个话题,确实该选一个好的词,可以再调动自己创作的一种情态,进入得更加好,也有益于书法的创作。 刘恒:其实他们两位讲的,特别是鲍贤伦先生讲的关于我们如何选内容的这个问题,我非常同意,我也知道这么多年来书法界一直有一些个学者、诗人在号召说书法家都应该写自己的诗文。我有时候跟他们开玩笑说你写出来都跟大跃进的那个儿歌似的、民歌似的,还不如去找古人的东西。但是我们要读、要学,我非常同意刚才鲍老师说的那个,不一定我们能达到人家古人的诗词的高度,但是你要一个是向那方面努力,一个是要增加自己的修养,我写不到起码能选出适当的内容,体现出我书法的完整性、风格的,我们好多人想都不想。你们都评展览,“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流。”诗是好诗,一个展览一出一评选一两百张全是条幅,你想想是不是把这个东西给搞烂了?再好吃的东西,上顿吃完下顿吃,今天吃完明天吃,谁也受不了。所以如何选择优雅的或适当的内容,有人喜欢豪放的、雄浑的,有人喜欢典雅的。民国时候特别实行集宋联,你看梁启超他们、沈尹默他们都喜欢写集宋联的对子。 鲍贤伦:那是宋诗和唐诗的区别,宋人做得细了,写得精了,一个字一个字的有意思了。 刘恒:情趣就是不一样,吴昌硕就不适合去写宋词的集联,他要写他的石鼓的那个联,这个跟每个人的艺术风格和内容结合起来,这个人的艺术才完整,要不然就看着隔了一层,不真诚,没有进入到内心,很难打动人。 鲍贤伦:书法风格和文学的风格是有一定对称性的,很古老的一个书体去写一个很细腻的东西,我就觉得很别扭。用我的字体去写李清照,我就觉得不合适,进不去。 刘一闻:所以要做到形式和内容的统一的确是有难度的,我们不能想当然地要写哪一步就能成哪一步。刚才两位都说,如果自己做不成联语,那么宁可去找好的适合自己的联语,那当然也好。应该说,先贤留下的佳联妙句是很多的,譬如明代有些句子的通俗易懂,简直跟大白话差不多。我记得有对明人的句子“有时沦茗思来客,或者看花不在家”,我们现在谁都看得懂,很亲切自如,也不拗口,这一类的句子只要你留心是可以找到的。但是千万注意,不要以为五个字或七个字似乎成对偶便就是对联了,不是的。比方说白香山很有名的一首诗《问刘十九》中,末两句“晚来天欲雪,能饮一杯无”,这跟对联本不搭界的,但我也曾看到过有人当成对联在写。这样的例子其实不少,我想这是因为他们缺少这方面知识的缘故。常言道术业有专攻,每个行当自有每个行当的道道,当你一旦进入了这么一个道道,你会觉得自己曾经的浅薄无知,你更会觉得学无尽头。 刘恒:他们两位都很成熟了,你们要有时间读读他们两个人的词是两个路子,他们选择的词是两个路子。再说点具体的。 刘一闻:我再来说具体。大家都知道我跟鲍老师交好,我们的对话今天是第三次,我跟鲍老师已经对了两次了。第一次对话在杭州,主题叫“入古出新”,不久在上海《新民晚报》上登了一整版,编辑曾跟我说,你们有一万多字,我们只能登五千多字,好可惜。接着第二次对话在上海,主题是“借鉴与自创”。如此一年一次一个地点,这次是第三站,我们打算对话十次,待文字积累差不多了,到时候再计划出本书。但是十年之后,我们年纪都大了,虽说无可奈何,但我觉得还是很有意义。 再回到刚才的话题。有朋友说:你跟鲍老师那么要好,每次对话都有一起的作品展示,你的这路字我们都熟悉了习惯了,但是我们看鲍老师的字不会看,怎么写成那个样子?言下之意他们不太喜欢,只是当着我的面不好意思说而已。但是他们也知道我喜欢鲍贤伦一定自有道理。在此,我把前年鲍兄在中国美术馆开展览时我的会后发言复述给大家听。我说,反观中国书法的历史,在艺术传承的方式上,差不多百分之九十以上的书家,是依靠描摹和挪移前人之作来树立自己的基本风貌的,尤其是清代中期碑学书法出现之后。此间,金农、伊秉绶以及吴昌硕和沈寐叟诸家,之所以成为各领风骚的一代大家,就是因为他们在描摹挪移的基础上又朝前走一大步,走出了具有自创意义的一大步。殊不知这一步该有多么艰难!我们最初学习书法都是从临摹字帖入手,描摹哪一家生怕不像,但是一旦你像了,你却又出不来了,所以学书法就这么残酷,能在古人的基础上再走一步更是难上加难。鲍贤伦先生写的是帛书一体,但是帛书字源有限。我们有时候字不够用了要查字书,但是这个帛书总共多少字却十分有限。你在创作的时候,比如有的字本无帛书一体,需要缀补一个,但是这个手法一定要有来由要有出处。这一点我是异常地敬佩鲍先生的,他可以把缀補文字跟现存文字融合在一块儿,并且能举重若轻地展现一家之风,其实这是很难的。所以说,鲍先生的成功,是因为他具有再创造的精神境界和书写本领。 刘恒:文人字不管它最初学的什么,最终是要有一个个性的,有自己的东西在里面。文人为什么跟一般的工匠不一样,他有自信,他敢于突破前人的一些个规矩或者是规定和法则。你说郑板桥要没有文人的自信,他敢写出那样的字来吗?换个人写,别人也不认可,那是胡来,变成鬼画符了。就刘一闻老师的这个字,我相信不是大众化的字,但是一看是文人字,是雅致的,有他自己的追求在里面,包括鲍老师也是。运用古代的文字材料还有秦简、帛书现在很多人在学他这条路,但是都没有他那种洒脱、那种气势在里边,都在紧紧地跟着古人在描摹,那么走,作为一个初学阶段可以,但是将来总这么走恐怕不行。所以从他们两位的书法风格里边,尽管我们今天讲对联,但是也可以看出他们的这种追求。 最后问一个技巧性的问题,我看你有很多都是用印好格子的纸在写,即便用白纸,你大概要叠一下,鲍老师从来不叠吧?讲讲经验。 鲍贤伦:这就是我为什么一直把对联写到现在还想写下去,我就觉得做任何事情首先你要符合规范。我前面讲的话其实基本是规范立场的,有规范,一个事情才具有稳定性。弄来弄去,弄到变掉了,变成另一个东西了,那不好。但是规范呢,它也有一点这个负面的东西,它的传承会好,新生长的会受到一点影响。所以我现在写对联,我非常清楚每个字的横平竖直平稳对一件作品的重要性,我也很清楚它是一个一个单个的字,你过度地把它连起来,那个努力的方向是很危险的。我认为所谓古典和现代,它的这个立场的差异的聚焦在哪里呢?我觉得古典的立场立点是字,一个一个的字,现代创作的立场转移到空间去了,那么恰恰对联这个东西要赋予它的现代性的尝试难度特别大。也有人做,做的也有点惊心动魄,也体现了一种勇气和魄力,但是它总之和人们习惯的欣赏背离了,第一眼看到它不会认为它是对联,是其它的一个样式。 刘恒:两张纸的东西。 鲍贤伦:我觉得这个它过了。那么我还是坚守在这个字的立场上,我又要想有点努力与新尝试,我前期加框加的也多,因为我有这个想法以后,加框就不加了。不仅不加框,我整个纸也不折的,一张纸拿起来看一眼,我就开始写。如果怕出问题,太长的话,我中间折一条,对折一下,我就胸有成竹了。 刘恒:定格中点。 鲍贤伦:定格中点,八个字我注意,一看这是四个字、后面四个字,这个就好办。 刘一闻:有本事。 鲍贤伦:不是有本事,这是我想法不一样。你敢于把自己框起来,这是很有本事,我没有,我要把可以脱掉的框框尽量脱掉 刘恒:鲍老师在追求自由。 刘一闻:这个的确有本事。 鲍贤伦:你等一下。因为你不打折嘛,又是手写的嘛,它难免有一些大小不一,而且这个手写的时候,我的创作是很情态的,是很感情化、情绪化的。所以两张纸字,一张写好了一张不好,事后我再补写一张,会不会好?对我来说基本不会成功。好就是两张一起好,一张坏了等于是还有一张是没用,我再补一张是补不上去的。补上去以后,它的那个精神就是不一样,那么两张是同时写的时候,它保持的信息是最真实。我自己看中的是真实,比如说正好这里有一个联,那个上联到下面字小了,小就小嘛,我再写下联写到下面字大了,大就大嘛,那个小和大看起来对称性有点问题,但是整体的两个上下联造成的那种气氛、那种气局是不能移动的。我再补一张的话,肯定是对不牢,所以我的这种创作具有一种个别性。必须是上联写完写下联,拼也是拼不成的。 我现在在努力,就是说我那个文章里面写的,我写出来的东西不似对联还是对联,看起来好像有点不大像对联,你在遵守对联的规范上呢有点危险,有点擦边,当然要很小心,不要擦枪走火,但是我还是愿意做这样的一个尝试。当然我很警惕,所有的这些努力,关于艺术努力的一定不能江湖化,这是刘一闻先生一直强调的,就是你这个基本的立点是一种文化的立场、文人的立场、学术的立场,不能走得太远,因为现在对联的核心部分它已经不是早期的普通对联了,如果是普通对联的话,朱元璋的那个想法倒不错的,大家各自写自家门前联,那就是别一种写法。2005年被定为首批非遗吧,就是楹联习俗,是把它定义在习俗上的,所以它这个含义和我们现在在谈的这个对联讲的核心的所指已经有所差异,不得不变一下。所以关于雅俗的问题、关于古今的问题、关于动静的问题,都有一个辨证的东西。现在怎么变,我们都要看看古人,觉得他变的合理不合理。举一个例子,比如说下款,我就觉得有一个变法,大家注意到没有?现在的很多展厅里面落款,一个姓名,啪一下子跳到很上面去,一个七字联,它可以落在第二字的旁边。你想想看,有一个人如果落到最后第二个字旁边,会怎么样? 刘恒:清朝人都落下边。 鲍贤伦:现在这个是怪的,你去看清朝的没有这种落法的。为什么没有这种落法?他要送给谁抬高一点,把自己压低一点。有不少联,这次挂着的也有的,几乎落到最后一个字去了,这个倒不要紧的,今天我们这样落,大部分人说掉下来了、掉下来了,提上去,提到哪里?可以提到那么高。我想来想去,大家都已经很习惯了,什么原因?现代人的那种自我意识空前高扬,自己最突出、自己最重要,可以提的高到醒目。 刘恒:从于右任开始就有这个趋势。 鲍贤伦:于右任还没我们这么厉害。 刘恒:没有那么高。 鲍贤伦:他没有到第二个字上面去。总之古代和后来就开始不断地往上走,现在走到差不多这个登峰造极去了。 刘一闻:听起来轻轻松松,但是你仔细琢磨琢磨,如果要我照他的方式来做,我也做不成的。比方说刚才叠格子不叠格子,我都尝试过,倒是年轻的时候敢这样做,越是上了年纪越是想面面顾到。也许积累还不到家吧,希望到年龄后能够做到。 鲍贤伦:我以后会叠的。(笑) 刘一闻:我年轻的时候临摹了大量的印章,几乎都不打稿子,别人当时也夸我,说这个刘一闻刻图章倒是有点胆略和才气的。但是当我到了一定年龄以后,反而离不开写稿了。我曾追问过自己,昔日的那种锋芒到哪里去了?当我们回过头来看看贤伦兄能这样涉笔成趣地随意挥洒,我内心的确很钦佩,起码我做不成。此外,当然还跟每个人的性格、每个人的审美观念都有关系。比方说我就穿不了像他这样的衣服,仔细看看里面有很多暗花,而且是很杂乱的一种暗花,我只能一路保守地穿对称的格子。刚才刘恒兄问起我写字打格子的纸,这种有界格的纸是往日一个学生打的,后来他到了外国去,我手边就只有原来剩下的那些纸了,因为有限,每一次写的时候心里反添负担,所以写出来的字虽然笔体齐整,却大多了无生机。这种情形的发生,除了经验,更多的是与由精神而致的创作状态有关。 鲍贤伦:他这个方法确实也是很有他的优势,我觉得他很有优势。你像我以前也打格子,打格子和他是两个意图,我是能力不够,借打这个格子有点效果的。现在一闻兄这样说,他有一个什么?他格子这么一折以后,整个大局已经奠定无疑,然后他就会把注意力放在每个字的细部可以很用心。我恰恰照顾不到细节。 刘一闻:刚才我听鲍兄讲写八字联中间按一条虚线,他一看就知道怎么下笔,这个把控能力当然也跟你当领导布大局的能力有关。样样事都是因为平时实践多历炼多,所有经验和教训都从中而来。 还有一个引出来的话题就是所谓的审美问题,审美,其实是决定一个创作家的艺术命脉所在。审美如果不准确,那么跟创作相关的一系列活动都会发生差错。在我们学习这一门传统功课的时候,前辈们经常说到的作品气息要入古,实际上就提出了一个艺术审美问题,和由此而建立的审美标准。前几天何国门寄了一本大册子,他说是早几年出的。以前我也曾注意过国门的创作,但是看的都是零零星星的。这次寄来如此厚厚一本,让我看到了他的完整风貌。书前,国门的老师鲍贤伦所作的序文,让我尤其留意。当时看了鲍兄的序,我就跟家里人讲,读书跟不读书是不一样的,贵州大学中文系毕业的手笔,你们来看一看,写得多好。这个好,还在优美文笔之下的精当措辞。 所谓作品的入古与否,当然是传统艺术的命脉所在,如果你把不准这个命脉,纵然你有再多的创作手段都是白搭。入古的作品,三笔两笔就到了这么一个不可替代的稳稳当当的的位置了。我们不妨以刻印为例,如果刀笔相背不合榘度,纵然你把印面都砸烂了,还是做不到意与古会,骨子里还是新的东西。所以,为艺者一定要明白这种关系,这是我们用来衡量传统创作的标准所在。 鲍贤伦:我补充一下,他这个入古讲了一个古今关系的问题,我非常赞同。那么前几年有一年这个兰亭评艺术奖,我们两个都是评委,他说这个评到底还是要有个说辞的,基本标准是什么,后来我说了一个词,他很赞同,我说了两个字——雅正,这是一个审美判断。“雅”,是区别于“俗”的;“正”是对偏、对邪而言。这是一个比较高级别的,不是简单的多种样式的问题、百花齐放的问题,还是要有一个主导性的走向。这也是呼应我们前面话题的。 刘恒:都说了不少,我觉得艺术家有各种各样的,有的人做事是一种方式,有的人是另外一种方式,看你们两个人的作品,我就感觉鲍老师还是一颗年轻的心,他还在追求这种随机应变的处理矛盾、处理问题的把控能力,所以他的作品是这个样式。一闻老师是受上海那些老先生的教导、熏陶,事事道地,所以他有他的一套做事的方法,不管是哪一种,都和自己的为人、和自己艺术风格的追求形成一个完整的东西。大家看了他们作品,又听了他们今天说了这么多,应该是有所感悟的,也是这个展览加上这个书对话联的一个对话,给大家的一个新的奉献,除了作品以外更丰满的、更丰富的一个奉献给大家。

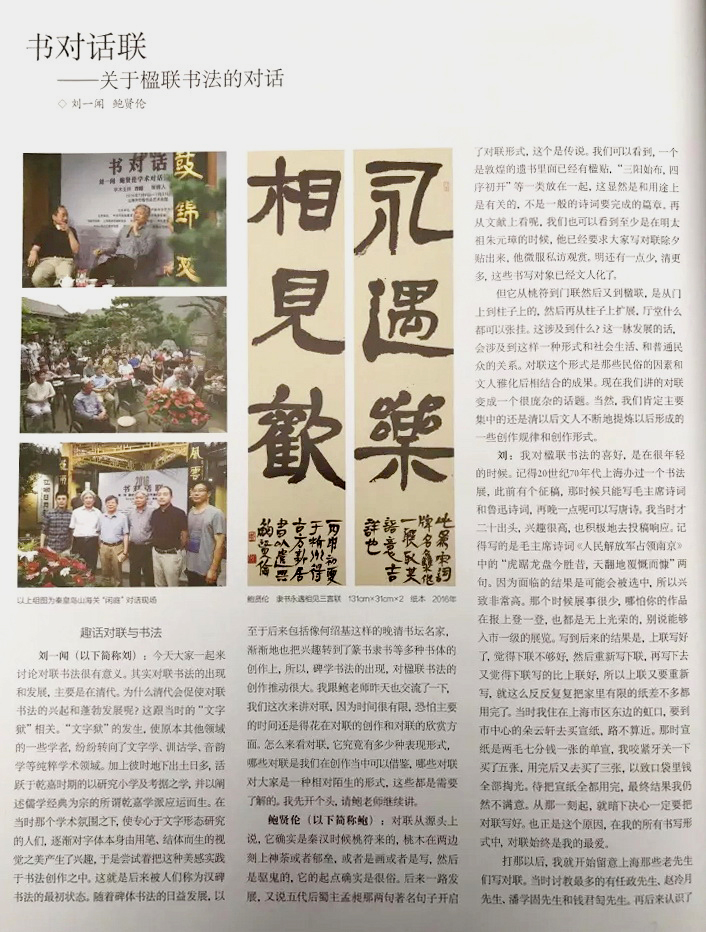

此对话刊登于《中国书画》2017年第2期,题为《书对话联——关于楹联书法的对话》。收入《倾盖录:刘一闻鲍贤伦书学对话》,浙江人民美术出版社出版,2019年12月。静笃斋登载。

《中国书画》2017年第2期

“书”对话“联”:什么样的对联书法才是好作品?

作者:钟菡

如何欣赏和学习对联书法艺术?上海书法家刘一闻和浙江书法家鲍贤伦7月9日展开了一场“书对话联”的趣味座谈。

写对联,印章不能随便盖 谈起对联书法的发展历史,刘一闻介绍,对联书法主要出现和发展时期是清代,因为文字狱,使很多原本在其他研究领域的学者纷纷转向文字研究和小学研究,而这些原本研究文字的人也渐渐对文字本身的美产生了兴趣。对联形式很独特,又有装饰性和实用性,渐渐成为文人墨客钟爱的创作形式。 对联的源头可以上溯到秦汉时用于驱鬼的“桃符”,鲍贤伦介绍,从文献上看,至少明太祖时期民间写对联、贴对联已经蔚然成风,现在明代对联还存在一些实物,但以清代为主。从桃符到对联的发展,也可看到对联负载的民俗因素逐渐被文人所雅化,在这个过程中,文人学者的实践起了很大作用。 对联看起来简单,但在创作上要求很高。刘一闻对对联创作兴趣从上世纪70年代开始,“当时工人文化宫办画展征稿,只能写毛泽东诗词和鲁迅诗词,我打算写毛主席诗里的'虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷’。写着写着发现,一幅字写到下面没有上面写得好,写了下联又觉得比上联写得好,于是反复重写,把家里的纸都写完了,还特地去朵云轩买了三张宣纸写,到最后仍然觉得不满意。那以后,我决定,要把对联写好。” 从此以后,刘一闻开始注意上海的书法家前辈们如何写对联,看老先生们怎么叠纸,怎么用笔。刘一闻也透露了一个写对联书法的“小窍门”:他当年去潘学固家中看他写字,那时老先生们家中都不富裕,写字的案子很小,而且,在这张案子上又要吃饭、烫衣服,所有的事情都做完了才能写字。也因为案子小,每次潘学顾在创作对联时,都把两张纸叠在一块写。当时,刘一闻的案子也不大,也学着潘先生的方法创作,这个习惯一直保留到今天。“这样做有个好处,在书写过程中可以顾及对联中用笔章法的呼应。” 在鲍贤伦看来,写对联是学习书法艺术创作最简单的方式。“现在对联样式花样百出,但我觉得,写对联最方便的书体还是正书,也就是篆、隶、楷,草书最麻烦。因为对联字与字间的大小、间距都有讲究,两边对得太好不行,对的不好又别扭。相比下,正书更容易把握,但在正的情况下,也要试探下'边境’,在书写中寻找一种动感。” 说到如今对联书法存在的问题,两位书法家都不约同的感觉到,“印章”的问题最为普遍。“我在参与全国性的书法评选活动时,经常看到一幅作品密密麻麻盖满了印章,对于这样的作品,我心里面是拒绝的,真正懂的人不会这么做。”刘一闻讲了一个故事,有次,他在谢稚柳家里,正好有位客人捧着一幅画作来拜访,还说此人作品十分有名。谢稚柳说,“打开看一下”,没想到,他打开画面一角就立刻卷起来了,对客人说,可以把画拿走了。客人好奇缘由,谢稚柳说,“印章都不会用,怎么能把画画得好。”可见打印章是很难的事情。“我请教过谢先生,印章怎么盖才妥,他说,要看情况,最忌讳是看到有空的地方就盖印章。就像下棋一样,一子得体,满盘皆活。盖一个够了就不要第二个,盖了两三个不够可以继续盖第四第五个。盖的不恰当,反而糟蹋了画面。”刘一闻说。

作不成对联,宁写古人的“好联” 对联从民俗走到书斋,随着书法艺术的繁荣逐渐扩大。刘一闻和鲍贤伦的对联书法都属于有个性的“文人字”,他们的作品在章法、字形、字体塑造甚至文辞内容选取上都有不同的追求和志趣。本次对话的学术主持刘恒指出,对联里包含的人文“雅”的东西不可丢掉,这些需要通过作者的文化修养去体现。对对联书法艺术和文辞内容的共同阅读,才构成对联的完整欣赏。 然而,如今对联中”文“和”书“的脱离非常严重。鲍贤伦提出,”文“”书“关系涉及到传统书法在现在的生存状态,尽管现在提倡书法家自作诗自作联,是一种希望回到”文书合一“状态的愿望。但成为优秀的文章和诗人并不容易,不少“自作诗”“自作联”错漏百出,文辞拙劣,损害了书法原本的美感。“我认为书法家学写诗有好处,但除非自己写得确实好,不要轻易落笔。其实,不如做一些古人集句,选择自己喜欢的句子书写,既体现自己的书法特点,也能表达个人的追求志趣。” 刘一闻也觉得,形式和内容统一的确有难度,”自作联“不是想当然。”如果自己做不成联语,宁可找古人好的联语。明代有些句子像大白话,很亲切自如,大家都可能看懂。像'有时沦茗思来客,或者看花不在家’,只要留心就能找到自己喜欢的句子。” “抄古人”其实也有讲究,“用我的字体去写李清照就不合适”鲍贤伦说。刘恒指出,如今许多人对于“抄古人”想都不想,像王维的《山居秋暝》,诗是好诗,但选出来的入展作品,一眼望去,全是《山居秋暝》。“书写前人诗句应当有意识地选取适当的内容,才体现文人书法之义。有人喜欢豪放,有些人喜欢优雅。吴昌硕的书法特点就不适合去写宋词,内容能跟自己的美学风格对称,才是文书合一的作品。”

刊登于2016年7月11日上观。转载:人民网、新浪收藏、雅昌新闻、青海省书法家协会、长沙市书法家协会、商界文学艺术家工作委员会、天津美术网、中国楹联论坛、雅昌艺术市场监测中心、海峡书画艺术网、贵州手机报、伊犁新闻网、文档库、金投网。

(若斋整理) |