|

|

|

专题 |

趋古步今——刘一闻作品展

|

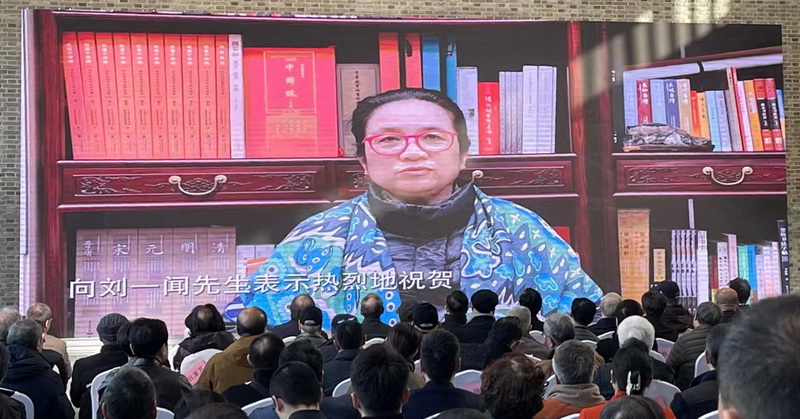

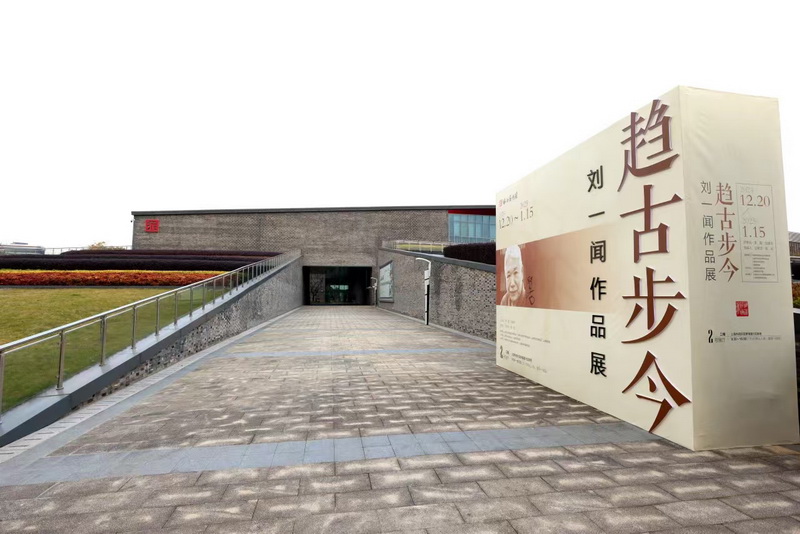

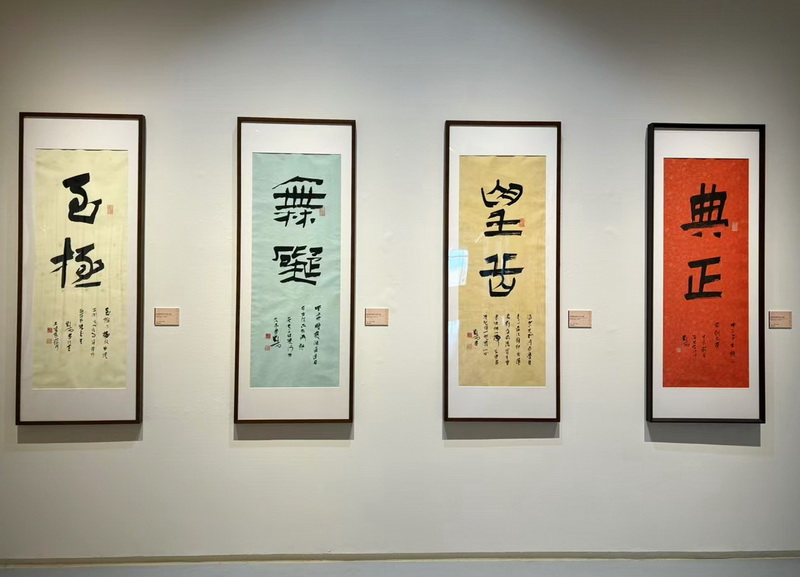

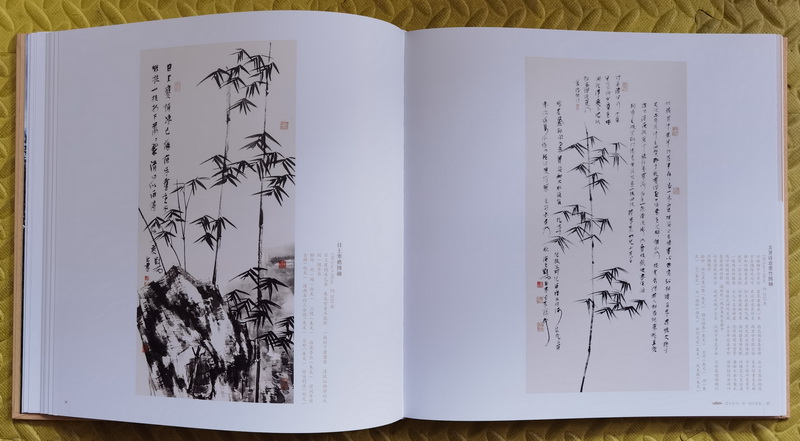

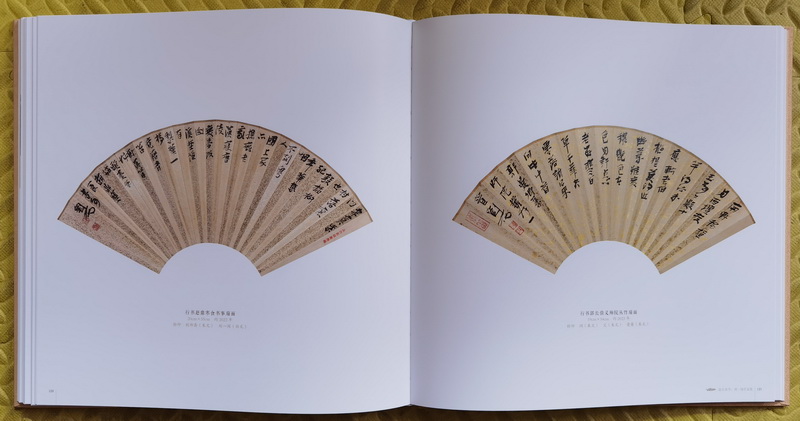

2024年12月20日至2025年1月15日,“趋古步今——刘一闻作品展”在上海海派艺术馆举行,展出刘一闻书法、篆刻、绘画作品共180件。李磊、张建华总策划,史军萍、陈屹策展, 鲍贤伦、欧阳江河、汪涌豪分别为展览作序。本次展览得到中国书法家协会艺术委员会、上海市文学艺术界联合会、上海市文史研究馆、上海博物馆 指导,上海市书法家协会、上海海派艺术馆主办,上海西区文化传媒发展有限公司、上海得涧书画研究会承办。 12月24日下午,“趋古步今——刘一闻作品展”开幕活动暨学术交流会在海派艺术馆举行。社会各界约300人出席开幕活动。上海海派艺术馆执行馆长张建华、上海博物馆党委书记汤世芬、上海市书法家协会主席丁申阳、上海市文史研究馆馆长汪胜洋、浙江省书法家协会原主席鲍贤伦等分别讲话, 中国书法家协会主席孙晓云、中国书法家协会原主席张海、中国书法家协会副主席王丹、辽宁省书法家协会主席胡崇炜、山东省书法家协会主席王瑞、山东省临沂市王羲之故居保护中心主任薛俊堂等作视频致辞。著名主持人曹可凡主持开幕式。刘一闻致答谢词。 刘一闻向海派艺术馆捐赠书画印各一件,包括书法“宋苏轼《题西林壁》诗”、绘画“墨竹图”和篆刻“海派艺术馆”,表达感谢与敬意,海派艺术馆常务副馆长陈屹接受捐赠。刘一闻把《中华民族印谱》组印捐赠给上海博物馆,汤世芬接受捐赠。 开幕式后,“趋古步今——刘一闻作品展”学术交流会在海派艺术馆二楼会议室举行。刘云泉、李木教、蔡树农、王立翔、蔡毅、鞠鸽腾、顾村言、乐梦融、叶子、陶喻之、晁玉奎、单国霖、乐震文、张森、王伟平、孔小平、汪家芳、严建平、潘善助、丁申阳、陈燮君等先后发言,鲍贤伦主持交流会,刘一闻致答谢词。 《趋古步今——刘一闻作品集》印行,收入此次展览的全部作品,含海派艺术馆引言、三篇序言、刘一闻简介,附刘一闻艺事纪要、主要著作目录及自作跋语。 展览启动前后,诸多媒体关注。12月10日《中国书法报》作整版介绍,含鲍贤伦撰《崇古与自我》、刘一闻跋文《再回首》及书画印。12月11日《书法报》作跨版报道,含欧阳江河撰《亦古亦今刘一闻》及刘一闻书画印。12月20日《解放日报》登载陈俊珺撰《沿着“崇古”之路走出自我》,系对刘一闻的专访,附刘一闻书画印。12月29日《新民晚报》登载丁申阳对展览的评论《词清墨雅,铁笔柔情》及刘一闻作品。此外,12月22日澎湃新闻、12月24日上海书协微信号、12月25日《新民晚报》、12月26日青田电视台、12月28日大公文汇网 、第4期《海上印社》等分别对展览和交流会作报道。 展览期间在海派艺术馆二楼多功能厅举行两场讲座。12月22日下午,刘一闻作“趋古不仅——刘一闻作品展展览概述”讲座。12月28日下午,管继平作“文人书法与海派书法”讲座。 链接:展览预告, 展览跋语《再回首》,解放日报专访,上海书协专访,新民晚报丁申阳评论。 网络媒体报道:澎湃新闻,海派艺术馆,杭州钱江美术馆(蔡树农),上海书协,上海文联,上海文史馆,篆刻观察,新民晚报,大公文汇。

展览前言1 鲍贤伦 我以为一闻兄的书法理念与实践有极为鲜明的路径特征。那就是:崇古而自我。所谓“崇古”不是貌似的崇古,而是硬核的崇古,其深刻程度直至见人所未见,为人所不能为,成为别无雷同的“这一个”。换个视角看过来,便是“自我”。这自我不仅不违合,而是妥妥地内含在古之大体系中,成为庞大无比体系中的一个闪光小切面。也就是这个小切面,使古之价值成为可感的现实存在。所以崇古和自我,并非是并列的两个方面,而是深不可测的纵深相伴。这浑然而完美的整体常常被人误解,有人看到了古意,有人看到了个性。

展览前言2 欧阳江河 艺术在峰顶所独享的这份形而上的能见度,被本雅明命名为“灵氛”。 我在刘一闻先生的书法作品、绘画作品、篆刻作品中,感受到了这份能见度、透光度,以及这份处处弥漫的灵氛。我想起古希腊哲人巴门尼德所言:但精神将蒙绕尘土。“那只手”像鸟一样飞走了,飞翔本身却留了下来,绽开出天启的、深不可问的声音。听见这个声音的隐秘之人用水签名,却清晰如同墨迹、刀迹。那个写者、画者、篆刻者是谁呢?那只手,又在谁的身上?那会是一个古人吗:一个幽灵般活在刘一闻先生身上的今人? 今古一相接,其时间的层叠和重量恍若蝶翅。被那只手写下的、刻下的字词,其神经末稍像钨丝一样带电。写与刻:它漆黑的、深海般的静谧。还有它的底片:在底片上出现了孤独的写者,也同时出现了所有不是他的众人。或许,比所有的人加在一起还多出一个人来。是的,是那个人:刘一闻。

展览前言3 汪涌豪 一闻先生书法所以有此清粹不乏厚重的古意,除因为能以晋韵为宗、 兼用篆隶外,还与他横画多侧锋,竖画多中锋,善借刀法入书有关。正是这种用笔如刀,使得其书作有了难得的峭峻古雅的金石气。他的篆刻讲究结字与配篆,无论白文与朱文,镜铭还是小篆,印面多纤劲少肥拙,气息沉稳,体调疏雅。 今天,相信没有人会否认一闻先生是一位少见的泽古甚深、面目独具、创新力度最大的学者型书画家、篆刻家。许多人敬佩此时看到的他居然还能平和谦冲,让人想得到明抱独居士所说的“事从容则有余味,人从容则有余年”。但他终究能运笔挟海气翻腾,当其奏刀騞然,踌躇满志而四顾茫然,那种隐忍中的激情,以及这种激情对他的艺术的影响,是不是也不应被人忽略。这样,你就看得到一个更有趣的人, 一个常用唱歌、做菜来比喻艺术的人,一个兴起能高歌高宴、激情朗诵的人。 (链接:前言)

丁申阳

真正的书法家、篆刻家是可以赋予古人范本新的生命力的,所谓师古而不泥古也就是这个道理,他们必须坚定地去履行自己的审美情趣,追求自我的精神自由。一旦手握住了毛笔、刻刀,便是笔墨和印石的王者。

“趋古步今”刘一闻作品展十二月二十四号在上海海派艺术馆开幕,在此,我表示衷心的祝贺并期待展览圆满成功。 镜头拉回到1988年的夏天,在当时虹口区业余大学的书法篆刻班上,有一位儒雅的老师正在为大家上课,那标准的普通话和充满磁性的嗓音,不紧不慢的语调和话语间偶尔透出的诙谐,一下子就赢得了学员们的喜爱,特别是他在上海乃至全国的书法篆刻界的名声,更是引起了大家的尊敬。这位先生便是刘一闻。打那时起,我便与刘先生结下了不解之缘。他兴趣爱好广泛,唱歌更是专业级别的。在以后多次相聚的饭局和年会中,我都会聆听到他专业的歌声,在歌声中他似乎总是在述说着过去的故事,据说他小时候还是学朗诵的,朗诵给了他艺术的灵感,音乐同样启迪了他的情性。因为时代原因,他还在厂里干过三班倒的锅炉工,生活的艰辛正好历练了有志者的精神,为以后的学艺之路奠定了“宠辱不惊,我走我路”的大体基调。 其实在上世纪四、五十年代出身的那些书画家,大多数都是先劳其筋骨、磨其意志而后获得成就的。在这其中,刘一闻先生又是一位佼佼者。他得到过海派传统书画文脉的滋养,师承苏白、方去疾、方介堪、谢稚柳等先生,在上世纪七、八十年代便以篆刻扬名全国,并逐渐建立起典雅清秀的独特艺术风格,40岁后进入上海博物馆工作,得以窥见大量古迹,风格又为之一变,风采更甚。刘一闻先生篆刻以汉代将军印作为创作主基调,又将秦诏版、铭文等一些当年还鲜为人知的文字参入自己的印中,化为己用,加上细腻、婉约却又熟练、爽利的刀法,表现出典雅、生动、质古、灵秀的境界。他在方寸之地中不强调大开大合的视觉冲击,而是注重婉约诗般的艺术美感,这也许更符合海派书法篆刻的主流审美倾向。海派书法奠基人吴昌硕以石鼓文字和线条融入到篆刻之中,表现出了浑厚,苍劲,大气的效果,其独特的艺术风格和精湛的技法,对后来的篆刻家们产生了重要的影响和启示。我自然相信,刘一闻先生在其学艺过程中也受到过这些大师们印风的影响,但是他没有亦步亦趋,没有因循守旧,而是以一种独特的用篆方法作为字法的突破口,力求雅洁高古。在章法上,他追求疏密得当,不刻意显摆但又充满变化的含蓄式风格,看似平淡无奇,实则内涵无穷。读他的印,跟着刀刻印迹走,就感觉好像是一位艺术体操的艺术家在印面上舞蹈,轻松、自如,这种艺术的通透感,自然来自于他丰富人生的阅历、深厚的文化修养以及不断进取的艺术追求。而其中最重要的,恐怕还是在于其为人之“真、善、美”。 书法有法,篆刻也有法,但妙处在人。我记得也是在当时我学书法的课堂上,刘一闻先生经常给大家讲的就是“为艺要活,做人要真”。他对于一些不良现象往往会直言反对,看不惯的决不惯着。但刘一闻先生对于学问,对于艺术,对于志同道合者却又谦逊和善,谦谦君子。再说“美”,每个人的审美观各自不同,但基本的做人要素才是第一的。其实审美就是一个人的品味,中国人讲究“品”,生活有品,艺术有品,书法篆刻更有“品”。审美观的高低决定了这个人的品味,学识,涵养。无论是个性也好,风格也好,根本问题是审美。在我看来,“上品”之作,皆因格调高、风格强而超凡脱俗;反之格调低则显得落入俗套。而以文字为载体的书法、篆刻又特别容易因为文字的普及被大众审美“俗化”,从而阻挡了一些审美认识上的进步。其实,审美始终有时代之分,雅俗之分。所谓时代审美可以在书法史上来区分,从二王到龙门二十品,再到颜柳欧赵,每个时代都会有大家推崇和喜欢的书体,当然经典永远是被大多数人推崇的、学习的,也可能只是少部分人去追求的。六、七十年代的新魏体书法,曾经风靡全国,但是现在几乎没人去触及,这就是时代发展造就和提升了大家的艺术品味,一些特别有规律可循的,比较便于掌握的书风往往会被淘汰。而专业审美和普通审美则负责艺术的雅俗之分,专业审美往往以主体艺术标准去欣赏,以古代经典来衡量,从专业的角度考量艺术品的各个方面;而普通审美则是“大众化“的,是稀释专业审美价值后面向普通观众对于艺术品需求的,其实就是“俗”化的“雅”。当然“俗”也不是毛病,艺术有了“媚俗”才是悲哀的。这一切,皆因符合大众的普通审美很难以格调高古的风格来认定,而大多数书家也只能不得不服从大众认定的尺度去创作自己的作品吗,这也就将慢慢磨去了自己的艺术个性。 值得一提的是,当下书法篆刻审美中,大部分人似乎仅习惯于结构方正、匀称,笔画横平竖直来衡量作品的优劣,却往往不知道,在浩如烟海的中国书法篆刻作品中,有着大量或“古”或“雅”或“欹侧相间”的精品存在,处处流淌着艺术的率真随意,而刘一闻先生的篆刻,早已超越了简单的规整和机械的对称,体现出其横溢的才思和超然的审美意识。 再来谈谈刘一闻先生的书法。刘先生在当下海上书坛是一位名副其实的高士,故而其书法作品简约朴素,刚柔并蓄,清丽平和,在淡雅里流淌着一股清流之气。其实刘一闻先生早期的书法颇有谢稚柳先生的行草韵味,用笔简约轻灵,线条使转自如,颇具魏晋风度。进入新世纪开始,他的作品形式多以对联为主,字型、用笔也随之变化。一般人以为他的用笔好似“刀削”,实则他的这种书风来自于碑学之美,书法用笔一般以中锋圆笔为主,而侧锋方笔同样可以展现汉字书法之美,并大大丰富了书法艺术的多重性,多样性。刘一闻先生曾说,清代中期后,由于人们借鉴了碑学书法之美,使书法创作在贴学走向程式化的末路上有了新的转机,特别是金农,伊秉绶二人,皆是在碑学上成功借鉴了古人之笔,而又另创风格、自立面貌的典范。从其论述中,大致可见他对书法艺术自我审美意识的重视,也显示出其敏锐、细腻的艺术嗅觉。然而刘一闻先生没有直接去模仿金、伊两家的用笔和结体,而是巧妙地绕开了“简单摹写”的路径,在字型上楷、隶、行相结合,线条上以方带圆,特别是他在墨法上以润取妍、浓淡相宜,使其书法作品更具名人雅士之风。由此,我们可以看到刘一闻先生与那些仅偏重于碑学用笔的方式拉开了距离,他的书写并不是简单归结为在篆刻的边款上脱胎而来,实质是以晋韵为主,加上用笔的变化和出于简帛书法的字体融合而成的独出机杼的刘氏风格的书体。这种看似与传统不合的用笔之道,却恰恰体现出他对于书法艺术的自信,也说明他完全打通了刀笔之间的界限,将走刀和运笔融合,心手双畅。书法讲究笔法、章法、字法、墨法,只要有了这四法的精研,一切皆为上品。真正的书法家、篆刻家是可以赋予古人范本新的生命力的,所谓师古而不泥古也就是这个道理,他们必须坚定地去履行自己的审美情趣,追求自我的精神自由。一旦手握住了毛笔、刻刀,便是笔墨和印石的王者。 古代书论中曾评说书法的两种境界,一为有的作品初见如花,再看便是没有生命力的假花。二为有的作品初见甚丑,再视则如钟鼎,充满了古意神韵。当我们去审视、评判一件好作品时,要从时代性、个性、共性三者相结合的角度去关照。如果我们简单地停留在共性的审美而忘却了个性的存在,也许会妨碍书法篆刻艺术的发展。我想,刘一闻先生正在努力地朝着这个方向去做。他作为书法和篆刻的复合型艺术家,正以刻写时代的足迹,行走在海派艺术不断发展的道路上,他以刀代笔,以笔捉刀的创作手段,将会在新海派书法篆刻艺术中留下深深的印记。

二〇二四年十二月十九日作于海上两叶轩灯下

(登载于2024年12月21日“国家艺术杂志”微信号

、12月28日《新民晚报》。编辑:吴南瑶、王瑜明)

丁申阳致辞

孙晓云视频致辞

刘一闻致答谢词

开幕式现场

刘一闻向海派艺术馆捐赠作品

刘一闻捐赠《中华民族印谱》

学术研交流会现场

刘一闻致答谢词(若斋摄影)

海派艺术馆外景

展览大厅

现场参展作品

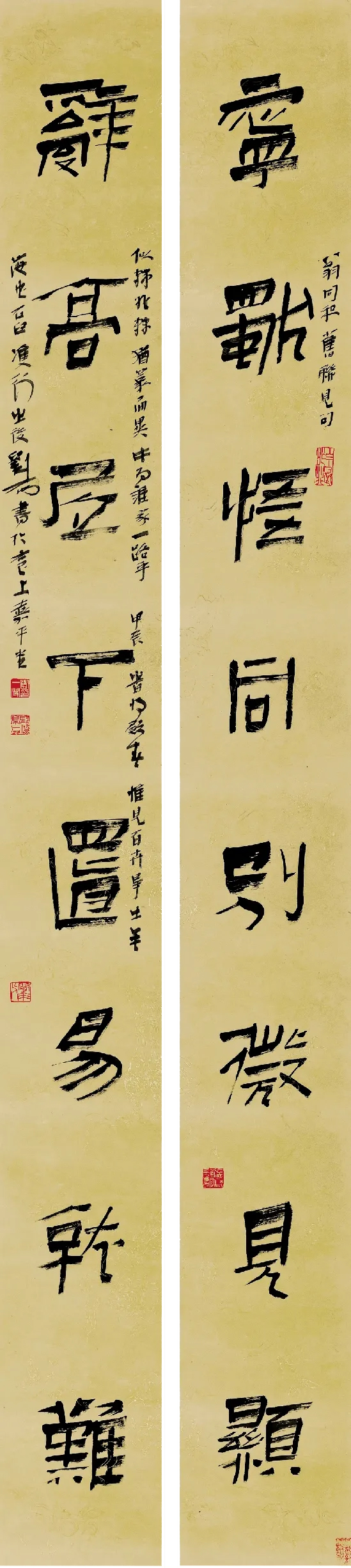

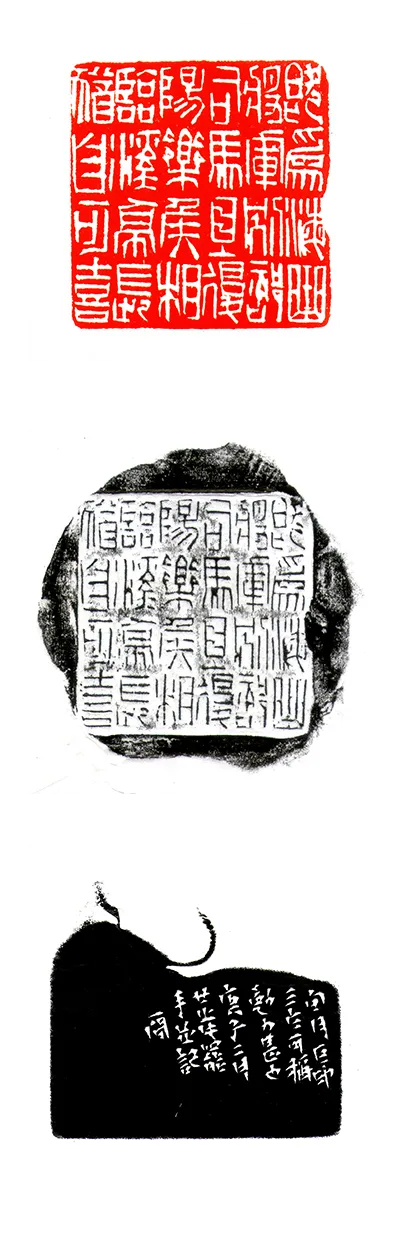

篆刻 既为海曲将军别部司马且复 阳乐侯相临溪亭长犹自可喜

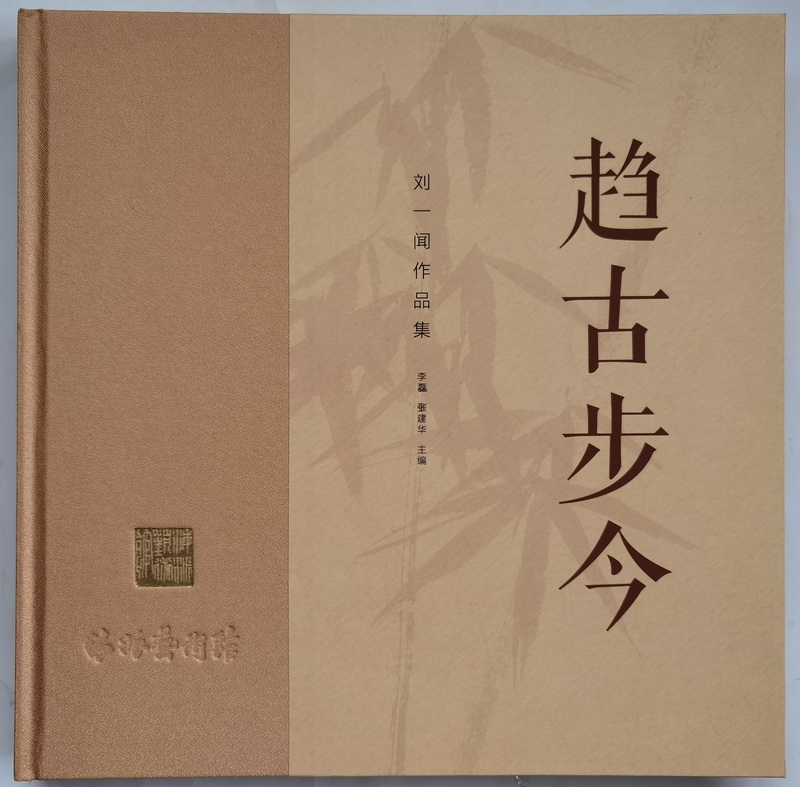

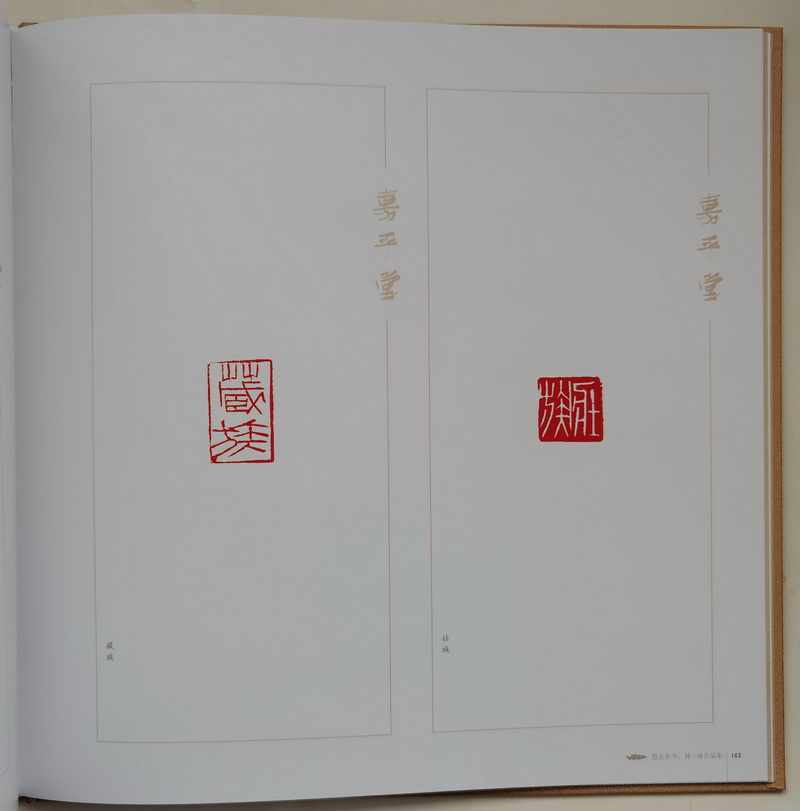

展览作品集

艺术帆布袋

开幕活动邀请函

2024年12月10日《中国书法报》

2024年12月11日《书法报》

2024年12月29日《新民晚报》国家艺术杂志版

(若斋整理) |